AMDのCPUロードマップ編の最終回は、サーバー向けCPU「Opteron」シリーズの今までとこれからについて説明しよう。

拡張性不足で商機を逸した初期のサーバー向けCPU

AMDがインテルに大きく遅れを取る要因になったひとつは、1988年にインテルが起こした「80286」の特許権侵害に関する訴訟にある。最終的にAMDは勝訴するものの、いわば戦術上の勝利であって、戦略的には大敗した。この訴訟期間中にインテルは着々と売り上げを伸ばし、AMDに大差をつけることになったからだ。

これを補うため、AMDは1996年、x86互換CPUメーカーだった米NexGen社を買収。NexGenが開発中だった「Nx686」を「K6ファミリー」として発売、追撃を開始する。しかしデスクトップはともかく、利益率の高いサーバー向け市場はインテルがすでにがっちりと地歩を固めており、そうやすやすとこの市場を明け渡す気もなかった。

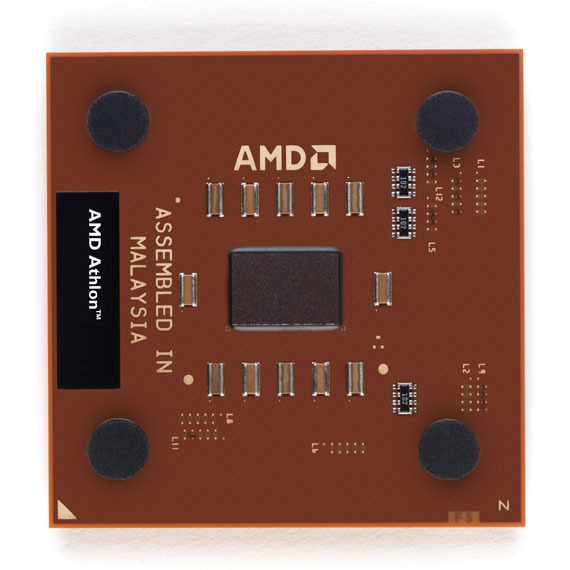

そこでAMDは続く「K7アーキテクチャー」で、猛烈にサーバー寄りのアーキテクチャーを採用する。実際この時登場したアーキテクチャーは、後に「Athlon XP」で「QuantiSpeedアーキテクチャー」という名称がつけられ、その後の「K8」(Athlon 64世代)や「K10」(Phenom II世代)でも基本構造は変わっていないほど重厚なものであった。もっとも、単にCPUだけそろえても、サーバー市場に食い込めるほど甘くはない。実際サーバー向けの「Athlon MP」はワークステーションレベルでの採用事例はあったものの、大規模サーバーなどにはほとんど利用されなかった。

この時に欠落していた技術的な要素は、CPUそのものよりもむしろチップセットを含むインフラである。当時は1プロセッサーおよび2プロセッサーの構成のみ提供され、より大規模な構成をとるための拡張性が欠如していた。唯一助けになりそうだったのは、サードパーティーの米HotRail社で、ここがK7用の大規模サーバー用チップセットを開発することを2000年5月に発表した。ところが同年7月に、HotRailは米Conexant社に買収されて、結局チップセットは幻のまま終わってしまった。

K7で使っていたシステムバス「EV6」バスは、旧DEC社の「Alpha」プロセッサーで使われていたものだった。したがって、Alphaのチップセットを流用することも“原理的には”可能だったが、最後までこれも実現せずに終わる。つまるところ2プロセッサーシステムが上限では、サーバー市場に食い込むには不十分だったわけだ。

この教訓から学んだAMDは、K8で極端に拡張性を重視した。それがプロセッサーごとに3本のHyperTransportリンクを装備し、プロセッサー同士を直接接続する技法である。ここから必然的に、ノースブリッジ機能やメモリーコントローラをCPUに統合する、現在の構成が生まれることになった。この判断は正しく、結果としてAMDは待ち望んでいたサーバー市場でのマーケットシェアを順調に伸ばすに至っている。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ