前回に引き続き、AMDのSocket AM2+以降のCPUについてまとめてみたい。

初のネイティブクアッドコア「Phenom」

発熱量とエラッタに苦しむ

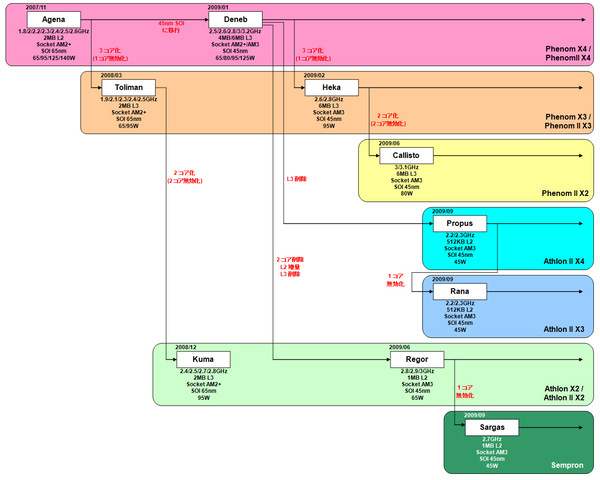

Socket AM2+世代でまず最初に登場したのが、「Barcelona」コアをベースとした「Agena」コアのクアッドコアCPU「Phenom X4」である。デスクトップ向けとしては初めての“ネイティブクアッドコア”(つまりMCM技術を使わない)となったPhenom X4だが、立ち上がりはずいぶん苦戦するものとなった。

Barcelona/AgenaのCPUコア自体は、前世代に当たる「K8」(Athlon 64/64 X2)と比べると、共有3次キャッシュの搭載やパイプラインの小改良、仮想化機能「AMD-V」の機能拡張、HyperTransport 3の搭載といった程度の違いしか見えない。しかし、特にサーバー分野では、インテルのCoreマイクロ・アーキテクチャー搭載のXeon(関連記事)や、その後に控える「Nehalem」(Xeon 3500/5500番台など)に対抗すべく、内部は大幅に機能強化されている。

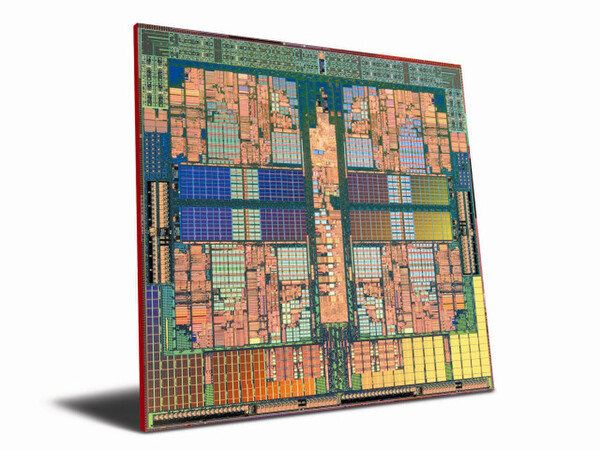

強化点で特筆すべきものが、CPUのパイプラインと1次キャッシュ間の帯域の大幅強化である。K8は最大1サイクルで8Byte分、Core 2シリーズやCore i7でも1サイクルで16Byte分の帯域幅にすぎないのに対し、Phenomでは1サイクルで32Byteと、一挙に4倍の帯域をサポートした。ところがこれを実装したことにより、命令とデータの1次キャッシュ周りが猛烈に消費電力を喰うことになってしまい、発熱が多すぎて動作周波数が上げられないという重荷を背負ってしまった。

また、CPUコアと1次キャッシュ間の帯域こそ極端に大きいが、1次キャッシュからメモリーに至る帯域は下表のように尻すぼみになっている。そのため、1次キャッシュ内に収まるようなデータであれば高速に処理が可能だが、そこで収まらないとデータアクセスの帯域が狭いために、いきなり性能が落ちるのは少々情けない。AMDもこのあたりを相応に強化したかったのだろうが、それを実施するとさらに発熱が増えて洒落にならないので断念したのではないかと思う。

| Phenomの各コンポーネント間の帯域 | |

|---|---|

| CPUコア⇔1次(L1)キャッシュ | 32Byte/1サイクル |

| 1次キャッシュ⇔2次(L2)キャッシュ | 8Byte/1サイクル |

| 2次キャッシュ⇔3次(L3)キャッシュ | 3.5Byte/1サイクル |

| 3次キャッシュ⇔メインメモリー | 2.5Byte/1サイクル |

そんなわけで、当初のPhenom X4は動作周波数が2.6GHz止まりだった。そのうえ、製品出荷直前に3次キャッシュの制御に問題があり、「特定の条件では3次キャッシュの内容が破壊される」という不具合(エラッタ)が発覚。急遽この対策のために修正を掛ける羽目になった。結果として2007年11月に発表された最初のPhenom(B2 Steppingと呼ばれる)は極めて短命に終わり、2008年3月から不具合を修正した製品(同B3 Stepping)がリリースされたことでやっと正常化した。

しかし高い消費電力に関しては、なかなか解決されなかった。それでも改善はあり、例えば2.6GHzの「Phenom X4 9950 Black Edition」は、当初出荷された製品のTDPが140Wと、デスクトップ向けとしては猛烈に高い消費電力だったが、プロセス側の改善により後から125W版が追加されるなど、若干ではあるが改善された。とはいえ、動作周波数をさらに引き上げるのは難しく、この2.6GHzで頭打ちになってしまう。

その代わり、AMDはより低い動作周波数のラインナップを増やすことを選んだ。B3 SteppingのPhenom X4とほぼ同時期に、「Toliman」と呼ばれる3コアの「Phenom X3」を投入する。ダイそのものはPhenom X4と共通ながら、1コア分を無効化して3コアとした製品だ。動作周波数を若干控えめにしたこともあり、こちらの消費電力は65Wまたは95Wと、まだ現実的な数値に押さえ込むことに成功した。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ