4月17日、RSAセキュリティは、定例の勉強会で「オンライン犯罪の現状と対策」と題した最新レポートを説明した。ここでは同社のオンライン不正対策司令センターであるRSA Anti Fraud Command Center(以下、RSA AFCC)によって明らかにされた闇経済の怖い実情をいくつか紹介しよう。

急増するフィッシング詐欺の実情

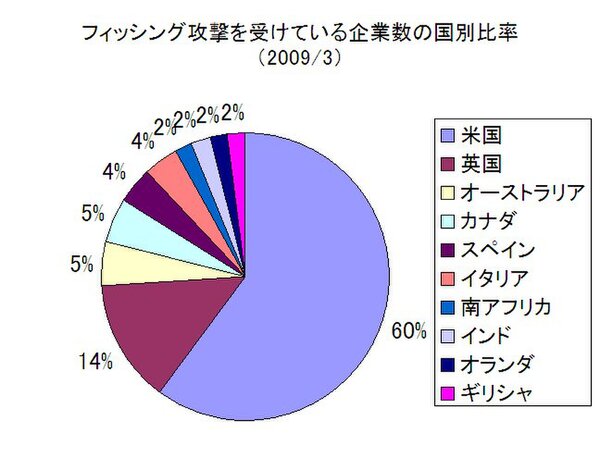

今回のレポートでは、まず急増するフィッシング詐欺の動向が紹介された。RSA AFCCによると、攻撃回数の総数は2月から15%増加。ターゲットとなる企業数は横ばいながら、米国の例を見ると、信用組合や大手銀行の比率が減り、地方銀行への攻撃比率が大幅に増えたのが最近の傾向だ。標的はやはり米国、英国、オーストラリアなど英語圏が多いという。

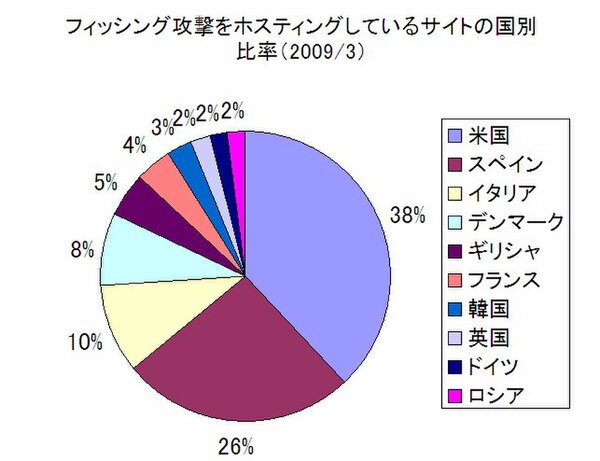

その一方で、フィッシング攻撃のホスティング国は今まで米国、ドイツ、韓国という常連の一角が初めて崩され、スペインが2位に上がってきたとのことだ。これに関しては、大手フィッシング集団が審査の甘いホスティング業者へのフィッシングサイトの移行を一気に進めた影響と分析している。なお、日本にホストされたフィッシングサイトは3月は28件とかなり少ない状態に収まっているようだ。

また、フィッシングの手法としては、複数のIPアドレスを個々のフィッシングサイトのドメインに割り当て、周期的にIPアドレスを変化させる「fast-flux型」と呼ばれるボットネットが主流で全体の52%を占める。これはフィッシング集団最大手のRock Phish団が用いる攻撃で、その他Webサイトのハイジャックが2位、詐欺師が料金を払って商用ホスティングを用いる方法も3位に上がってきた。

さて、日本では金融庁が昨年の夏に発表した統計が最新だが、ここではネットバンクの預金引き出し等の被害件数が急増しており、盗難通帳に肉薄しているという。日本企業を狙ったフィッシング事例も増加しており、ゆうちょ銀行やイーバンクなどの銀行のほか、SNSが狙われる例も増えている。「招待性や会員制であれば信頼できるだろうという点を逆手にとって、SNSやオークションなどが狙われているようだ」(宮園氏)とのことだ。

また、宮園氏によると、「社会的な事件に乗じる例は多いので、銀行同士の合併など金融機関の再編などを切り口に個人情報を詐取するといった攻撃が今後増加すると考えられる」ということで、金融危機や不景気の昨今は特に注意が必要のようだ。

(次ページ、「クレジットカード情報の有効性を調べるサービスも」に続く)

この連載の記事

-

第14回

TECH

情報セキュリティのプロが語る「PCI DSS、はじめの一歩」 -

第13回

TECH

管理者に優しいペンタのWAF「WAPPLES」を支える技術 -

第12回

TECH

RSAらしさ満載のPCI DSS導入支援サービス -

第11回

TECH

情報元を抑えよ!DBセキュリティを先導する「FortiDB」 -

第10回

TECH

セミナーでわかったバラクーダとアップルの意外な共通点 -

第9回

TECH

今度のインパーバは金庫番+パトロールでDBを守る -

第8回

TECH

脆弱性監査も試用可能!フォーティネット、FortiDBを強化 -

第7回

TECH

高価なWAFはもういらない!SaaS型WAF「Scutum」の魅力 -

第6回

TECH

キヤノンIT、偽装ファイルの検出強化のWEBGUARDIAN -

第5回

TECH

白黒はっきりつけたいWAFの最新事情 -

第4回

ネットワーク

雲の中にWAFを設置するアカマイの新サービス - この連載の一覧へ