作り手の視点ではなく、使い手の視点を

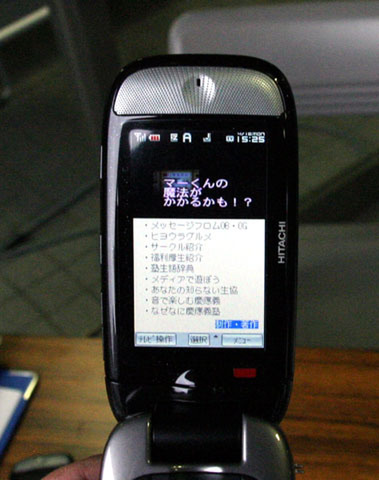

武山研究室は2月に、成果のひとつとして「エリア限定型ワンセグ配信(以下エリア・ワンセグ)の新たなサービスモデル」を発表した。これはソフトバンクテレコムなどと共同研究したものだ。六本木ヒルズにある「アカデミーヒルズ六本木ライブラリー」内に情報発信環境を構築。小型ワンセグ送信機からユーザーの携帯端末に情報を配信した。

武山研究室には、こうしたプロジェクトが年間4本程度あり、1プロジェクトに対して約8名の学生が関わる。

プロジェクトのテーマは、学生側から出てくることもあるが、企業からの働きかけで持ち込まれることも多い。「こういう技術を使って、いままでにないサービスを考えたい」とか、「こういう人たちにむけて、技術あるいはコンテンツを利用してもらえる市場を作りたい」といった依頼をテーマにプロジェクトが組織される。

こうした企業からのリクエストを、学生の興味とうまくマッチし、学生というバックグラウンドが活かせる形に落として込んでいく。学生は参加したいプロジェクトの希望を出せるが、興味関心だけで担当が決まるわけではない。まとめ役やアイデアマンといった、プロジェクト内の適材適所を考えてメンバーが決められる。

テーマが決まると、対象社を訪問し、インタビューやヒアリング調査が始まる。調査報告は2週間に1回の頻度で行なわれ、武山教授との対話によって、プロジェクトの方向性が調整される。

「(プロジェクトの進め方は)現状試行錯誤の段階ですが、方法論ではなく、ペルソナ的な作り(ユーザーモデル)を中心に、学生たちの工夫も取り入れながらやらせています」と武山教授は語る。ターゲットとするユーザーの意識や感情、行動スタイルなどを踏まえ、最終的にそこに落とし込むように指導している。

「まだ世の中でやられていない、新しいストーリーが描けそうだ、と魅力を語ることで、学生たちを導くようにしています。トップダウンではなくキャッチボールをしながらということですね」

調査が進んだところで、学生自らが問題設定をするわけだが、与えられた問題を習った解法で解くことに慣らされている学生は戸惑うことになる。ここでは、問題設定(=問題をデザインすること)が重要だという点を理解しなければならない。

テーマとなっているツールが面白いと、学生が「作り手の視点」に寄ってしまい、本来求められる「ターゲットの視点」が欠けてしまう。

高齢者向けの試作も難しい。何度か訪問してヒアリング調査したが、学生の感覚との間に最後まで乖離する部分があったという。

「方法を意識してやってほしい。デザイン手法の本も日本語で少しずつ出てきているので、しっかり手法を考えながら、調査・研究をやってもらおうと考えています」