アップル、第2章の幕開け

米アップル(Apple)社がMacworld Expoで携帯電話機『iPhone』を発表してから2週間が過ぎた。今、この発表がいかに重要なものだったのかを、改めて振り返ってみたい。

「これまでの30年は序章に過ぎない。2007年へようこそ (The first 30 years were just the beginning. Welcome to 2007.)」──すでに何度か紹介したが、これはMacworld Expo直前、米アップルのウェブページに掲載されたメッセージだ。

|

|---|

| Macworld Expoの会場にもしっかり飾られていたアップルのメッセージ |

この「アップル、第2章の幕開け」の宣言を、同社ならではの大ボラ、大ミエととることもできる。だが、今のアップルはそれほど浅はかではない。

5年前のiPodの場合を振り返ってみよう。この発表会でスティーブ・ジョブズCEOは、「音楽プレーヤー市場にはまだ覇者がいない。われわれはこの業界のナンバー1になれる」と語っていた。このときに発表されたiPodは、音楽再生以外の機能を一切持たず、Macにしか対応していなかった。

当時は大胆に聞こえたこの発言も、今となっては少し控えめに感じられる。

アップルは、その後、音楽プレーヤー市場を独占して、アナログ音楽プレーヤーの覇者であったソニーをやりこめたうえ、音楽業界がいかに動くのか──その仕組みまで大きく変えてしまった。今やその変革の波は、米国テレビ業界や映画業界にまで広がろうとしている。

製品だけでなく、文化をもつくる力

|

|---|

| iTunes Storeは、米国における楽曲販売の売り上げで米アマゾン(Amazon)社を抜き4位となった |

Macworld Expoの基調講演で、ジョブズは言った。現在、米国における音楽販売事業者の順位で「アップル(iTunes Store)は4位だ」。

“Amazon.com”を抜いたとはいえ、アップルの上にはWalmart、Best Buy、Targetといった話題のCDを安く大量に売りさばく量販大手が控えている(ただし、米国は返品大国なので、こうした店舗で買われたCDは、後から開封後に返品されるというケースも非常に多い)。

確かに、音楽販売事業でのアップルはベストプレーヤーではないかもしれないが、それでも音楽販売ビジネスに与えた影響を無視することはできない。

アップルがiTunes Storeを発表した後で、どれだけ多くの会社が音楽配信ビジネスに参入したか。その際に価格の設定や、販売方法でどれだけ大きな影響を与えたか。アップルはただデジタル時代の音楽プレーヤーを作るだけでなく、デジタル時代の音楽業界そのものを変えてきた。

同様のことはMacに対しても言える。Macは、ただのマウス操作を広げたパソコンだけではなく、われわれの社会に大きな影響を与えてきた。DTPという出版スタイルも、パソコンを使ったプレゼンテーションも、マルチメディアという言葉も、DTM(デスクトップミュージック)やノンリニアビデオ編集という文化も、まずはMacと共に広がっていった。

以前、ドイツのテレビ局に米マイクロソフト社について聞かれたジョブズは「マイクロソフトの唯一の問題は、彼らにセンスがないことだ。(中略) 彼らは独創的な発想をせず、製品に文化が込められていない」と語っている。

アップルの製品には、業界を変え、文化を生み出す力がある。そう考えると、今回、発表されたiPhoneが、いかに大きな変化の幕開けなのかと期待が膨らむ。

大きなターゲット

|

|---|

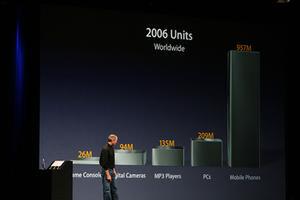

| 2006年の全世界における携帯電話機の販売台数は9億5700万台。パソコンやデジタル音楽プレーヤーの市場と比べてケタ違いに大きい |

ジョブズは今回、かなり大きなターゲットに照準を合わせ、そのことを基調講演で堂々と告白している。

基調講演によると、世界規模で見たデジタル機器の年間出荷台数は、ゲーム機が2600万台、デジタルカメラが9400万台、iPodを含むデジタル音楽プレーヤーが1億3500万台、パソコンが2億900万台とのこと。

価格を考えると、パソコンの製造/販売はまだまだかなりいいビジネスと言えそうだが、携帯電話機の市場は9億5700万台とケタ違いに大きい。

アップルは『Apple II』で市場を牽引することを覚え、Macで市場のマイノリティーになる辛さを知った。そしてiPodで、一度失敗してもフォーカスを変えることで市場のマジョリティーに返り咲けることも学んだ。

そのアップルが今、iPhoneで年間10億台規模の頂点を目指そうとしている。目指すはデジタル時代の超メジャープレーヤーだ。

そう考えれば、多少時代遅れとはいえ、キャリアもユーザーも最も多く、世界213カ国で20億人が利用(携帯利用者の82%)している世界スタンダード、GSM規格を採用したのも当然の選択に思えてくる。

初年度の目標は市場シェア1%。1000万台の出荷。これを控えめな数字と捉える人もいるかもしれないが、GSM携帯電話のキャリアが690社、端末メーカーが180社ある世界で、市場の100分の1にあたる端末をアップルだけでまかなおうというのだから、かなり壮大な計画だ。

販売台数の話は別にしても、今、デジタル化が進んだわれわれの生活において、もっとも身近なデジタル機器は何かを考えてみてほしい。おそらくiPodを忘れてもそれほど困らないが、携帯電話機を忘れたら、1日中、かなり不自由な思いをする人が少なくないはずだ。

携帯電話機はそれほど身近なデジタル機器であり、生活の一部になっている。その重要な一角に、ついにアップルが攻め込むことになる。

待望されていたiPhone

iPhoneはデジタル時代のライフスタイルブランドを目指すアップルにとって最も重要な一歩であると同時に、最も期待されていた一歩でもある。

|

|---|

| 『iPhone』 |

2001年1月のMacworld Expoで、ジョブズはデジタルライフタイル時代の到来を予言し、われわれの生活がいかに多くのデジタル機器に囲まれているかを紹介した。

パソコンを中心に、何種類かのデジタル機器が並べられたスライドが映し出されたが、その中には携帯電話や他社のMP3プレーヤーに混じって、携帯電話機の写真もあった。

ジョブズのプレゼンは、「パソコンがこうしたデジタル機器と連携するハブ(中枢)となることで、より豊かなデジタルライフスタイルが実現する」という宣言であり、デジタル機器の普及は最終的にパソコンの存在感にとってもプラスになることも告げていた。

iPhoneがiPod同様に、パソコンとの連携を前提にした携帯電話であることを思い出してほしい。アップルの考えは、2001年からまったくぶれていない。

初代iPodの発表時には、「デジタルライフスタイル戦略を実践するにあたって、パソコンソフトだけでなく、パソコンとうまく連携するハードを開発することも重要だと気がついた」と語っていた。

その後、何度かのアップル社重役インタビューでは、「iPodの次には、どんなデジタルライフスタイル製品をつくろうとしているか」というのが定番の質問だった。

われわれマスコミの多くが、アップル製のデジタルカメラや携帯電話機の登場を期待した。しかし、やがてiPodのビジネスが音楽販売にまで広がると、人々はこの大きな枠組みのことを忘れ、今ある枠組みの中身、つまりiPod事業だけに注目するようになっていた。

木から森をつくる

アップル製の携帯電話機には、その他のベクトルからも期待が高まっていた。「ジョナサン・アイブ副社長が率いるアップルの工業デザイン部門が携帯電話機をデザインしたら、いったいどんな製品になるのだろうか」という期待だ。

筆者を含め多くのマスコミが、携帯電話機はデザインしないのか、という質問を投げかけた。アイブ氏自身、携帯電話機メーカーから何度も相談を持ちかけられたことがあると語っていた。だが、こうしたメーカーと組んだところで、iPhoneは生まれてこなかっただろう。

iPhoneで行なわれているのは、製品の形状のデザインだけではない。マルチタッチ式の液晶ディスプレーを始め、そこにはハードとソフトの密接な連携がなければ実現できない要素がいくつもある。

さらに、キャリアからの協力をとりつけないと実現しないこともいくつかある。例えば、携帯電話網とWiFiをシームレスに切り替えながら通信するというユーザー視点の動作は、利益優先のキャリアと手を組んだのでは実現が難しい。

1000万台に近い台数を販売するためには、大きなキャリアと手を組むことも必須であり、こうしたキャリア選びもiPhoneのデザインや製品計画の一環と言える。

そしてこの1000万台近い台数を販売し、マジョリティーとなることで初めて開花するiPhoneの新しい魅力もまだ隠れていそうだ。iPhoneを、ただプロダクトデザインだけという小さなコンテクストで見ることは木を見て森を見ないことに等しい。

もっとも、アップルも未経験の携帯電話機業界に一気に切り込めるわけではない。その意味でiPhoneというプロダクトは、これからできあがるであろう大きな森の最初の重要な木と言えるだろう。

*後編では、iPhoneの登場がIT業界に与えるさまざまなインパクトをより具体的に検証していく。