三井物産(株)と日本ベリサイン(株)は13日、東京・日比谷の帝国ホテルにプレス関係者を集め、インターネットと無線ICタグ(RFID)を利用した“次世代流通情報サービス”の構築で両社が協業し、今後1年以内をめどに実用化を進めることを発表した。

|

|---|

| 協業に合わせて固い握手のフォトセッションも行なわれた。左が三井物産の松本氏、右は日本ベリサインの橋本氏 |

発表会には、三井物産の常務執行役員物流本部長の松本順一(まつもとじゅんいち)氏、日本ベリサインの代表取締役社長兼CEO(最高経営責任者)の橋本晃秀(はしもとてるひで)氏らが出席し、無線ICタグの現状とその問題点などを指摘し、両社協業の背景と狙いを説明した。

|

|---|

| 三井物産の常務執行役員物流本部長の松本順一氏 |

最初に松本氏が壇上に立ち、無線ICタグは流通分野において国からの支援を得た実証実験を経て、国際物流から末端の店頭での適用まで、さまざまな利用形態が検討されている、として無線ICタグの重要性を説明した。しかし、現実にはコスト負担が最大の阻害要因として存在し、タグ情報を複数の企業間でやりとりするためのインフラも整備されていない(メーカー/流通/卸/小売りがそれぞれ個別のシステムを構築運用するため、メリットを理解していてもトータルコストが膨大になる)ことから、普及が進んでいないと現状を振り返った。

この状況を松本氏は、「いつか来た道であり、インターネットが普及する以前の状況に酷似している」と説明。インターネットによって情報交換のインフラが標準化され、企業間の情報共有によるメリットが生かされている現状に、いかに近づけるか、そのための努力として今回の日本ベリサインとの協業にいたったと、経緯を示した。

|

| |

|---|---|---|

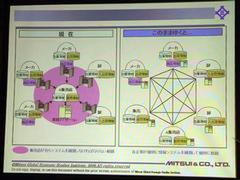

| 現在の無線ICタグの運用実態と問題点。このままでは右のように個別に構築した無線ICタグを個々に接続するためのインフラを構築しなければならないと、問題点を図で指摘 | 今回の協業では、これをインターネットを通信インフラに用いたEPCネットワークで解決するという |

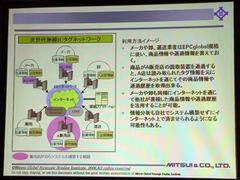

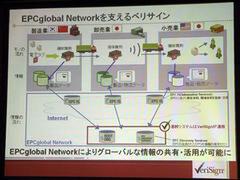

今回の協業は、無線ICタグ情報ネットワークに関する国際規格の標準化団体“EPCglobal”(前身は“Auto-ID Center”)に参画している両社が、インターネットを情報交換のインフラとし、無線ICタグにひも付けされる情報を日本ベリサインが管理・運用することで、“信頼性のある情報”として生産から流通、卸、小売りまでを一気通貫的に情報共有・活用するという仕組みを策定するもの。その最初の大口ユーザーとして、三井物産の流通網を使って実績を積み重ね、他社への強い働きかけ/啓蒙活動としていく狙いがある。

三井物産では、様々な流通形態を社内に抱えていることから、まずは取引先や社内流通を通じて実務面での実績を積み重ね、経済効率の向上やトレーサビリティーの確立を図りたいとしている。

|

|---|

| 日本ベリサインの代表取締役社長兼CEOの橋本晃秀氏 |

一方、日本ベリサインは信頼性の高いサーバーシステムとセキュアーな情報流通を提供してきた実績から、“ROOT ONS(ルートディレクトリー)”“EPC Discovery Service(検索サービス)”を構築・提供し、無線ICタグを読み出したリーダーからのリクエストに対して情報改ざんや悪意のある第三者による偽造サイトからの情報提供を防止し、正しいひも付け情報を提供するシステム(ASPサービス)を構築・運用するという。

今後は両社が旗振り役だけでなく、啓蒙活動、マーケティング活動を積極的に行ない、三井物産以外の企業への導入を目指す。

|

| |

|---|---|---|

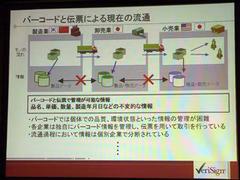

| ベリサインが示した、バーコードと伝票による現在の流通システムの限界。伝票では不変な情報の管理程度しかできない | 無線ICタグを用いることで可変情報の管理も行なえる。さらに情報を一元管理することで必要な場所で速やかに“ひも付け”した情報が引き出せる |