アセロス・コミュニケーションズ、2005~2006年の無線LAN技術に関する説明会を開催――802.11nの規格はTGn Sync案が有利か

2005年03月03日 21時43分更新

|

|---|

| 米アセロス・コミュニケーションズ社 最高技術責任者(CTO)のウィリアム・マクファーランド氏 |

無線通信機器向け半導体の設計、販売を手がけるアセロス・コミュニケーションズ(株)は3日、都内の本社にて報道関係者を集めた説明会を開催。米アセロス・コミュニケーションズ社の最高技術責任者(CTO)であるウィリアム・マクファーランド(William J. McFarland)氏による、2005~2006年の無線LAN技術のトレンドについての説明を行なった。

|

|---|

| アセロス・コミュニケーションズ 代表取締役社長の大澤智喜氏 |

始めに登壇したアセロス・コミュニケーションズ 代表取締役社長の大澤智喜氏は、昨年までの同社のビジネスについて、日本では同社の無線LANチップの採用が非常に好調に推移し、量販店で販売されているほとんどすべての国内無線LAN機器ベンダーの製品で採用されていると述べた。また同社独自の無線LAN高速化技術である“Super AG”や“Super G”も、ここ1年で広く市場に認知されたとした。昨年発表した無線LANの到達距離を延伸する技術“Atheros XR(eXtended Range)”も、(株)コレガやNECアクセステクニカ(株)の無線LAN製品に採用されるなど、標準規格にプラスアルファの付加価値を付けたアセロスの製品が、機器ベンダーから高く評価されていることを示した。

|

|---|

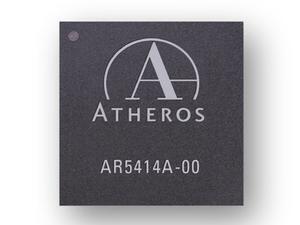

| IEEE 802.11a/b/gの3モードに対応したハイエンド無線LANチップ『AR5414』。Super AGやAtheros XRなどの同社独自規格にもフル対応する |

続いて登壇したマクファーランド氏は、以下の4つの項目を2005年の無線LANのトレンドして挙げ、それぞれに同社がどう取り組んでいるかについて語った。

- デュアルバンドシステムの普及

- MIMO(Multipul Input Multipul Output:マイモ)

- IEEE 802.11n

- ビデオ、組み込み、VoIPアプリケーション

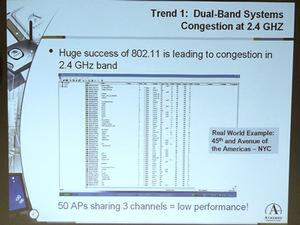

“デュアルバンドシステム”とは、周波数2.4GHz帯を使うIEEE 802.11b/gと、5GHz帯を使うIEEE 802.11aの両方に対応した無線LAN機器のこと。デュアルバンドシステム普及の理由についてマクファーランド氏は、802.11b/gの成功によって2.4GHz帯があまりに混雑し、パフォーマンスが低下している点と、高速な5GHz帯の帯域が日本および世界で再編され、5.15~5.35GHz帯と5.47~5.725GHzが無線LANで使用可能になり干渉のないチャンネル数が増える点などを挙げた。同社は1チップでデュアルバンドに対応する無線LANチップ『AR5006X』『AR5006XS』などをリリースするなど、デュアルバンド対応機器の低コスト化に力点を置いている。またインテル(株)もノートパソコン用の無線LANモジュール『インテルPRO/Wireless 2915ABG』でデュアルバンドに対応するなど、業界全体がデュアルバンドへと向かうことで、2006年には無線LAN機器全体の半分以上がデュアルバンドシステムになるという調査会社の米IDC社の予測も披露した。

|

|---|

| マクファーランド氏が説明の中で取り上げたある調査では、ニューヨークの45thストリートとAvenue of the Americaの交差点では、50もの無線LANアクセスポイントが3つのチャンネルをシェアしており、輻輳を起こしている状況が示された |

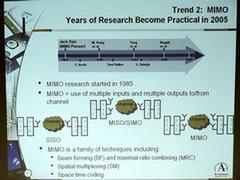

MIMOのBF/MRC技術で、既存規格も高速化

2つめのトレンドである“MIMO”について、マクファーランド氏は力を入れて説明した。MIMOの基本的な原理は、複数のアンテナを利用して同一の周波数帯に電波を送受信することで、信号強度を高めて高速化を実現するもの。同社製品では2004年7月に発表したAV機器向け無線LANチップセット『AR5005VA』で採用を始めている。MIMOを利用した無線LANチップセットは、米エアゴーネットワークス社(Airgo Networks)も製品化しており、802.11a/gで100Mbps超の高速化を実現するとしている。

|

|---|

| MIMOに対応する無線LANチップセット『AR5005VA』。デジタル家電でのビデオストリーム転送などをターゲットとして、19~24MbpsのHD品質のビデオ転送を可能にする |

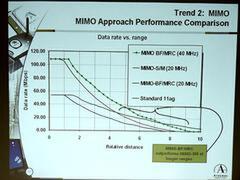

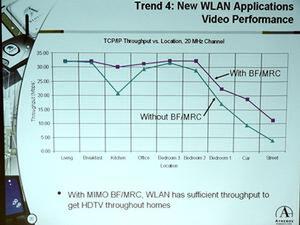

しかし送受信側共にMIMOに対応した機器が必要なAirgoの方式(空間多重:Spatial Multiplexing)に対して、アセロスでは送信側で使う“送信ビームフォーミング(Beam Forming:BF)”と受信側で使う“受信合成ダイバーシチ(Maximal Ratio Combining:MRC)”という技術を導入することで、送受信の片側だけが複数アンテナにしか対応していない環境でも、パフォーマンス向上を実現できるとしている。マクファーランド氏が提示した通信距離と転送速度の測定結果グラフでは、送受信機間が6~7m程度の距離でも、40MHz分の周波数帯域を利用するMIMO-BF/MRC方式ならば、20Mbps前後の実効転送レートを確保しているというデータが示された。同条件では802.11aでも5Mbps未満の転送速度しか出せず、かなりの高速化が実現されていることになる。4つめのトレンドとして取り上げられたHD品質(22~23Mbps)のビデオコンテンツの無線LAN転送も、これらの技術によって実現される。

|

|---|

| MIMO-BF/MRC方式を利用した場合と、利用しない場合での転送速度の違い。BF/MRC方式を利用すれば、おおむね家庭内ならどこでも、HD品質ビデオの転送に必要な22~23Mbpsを確保できる |

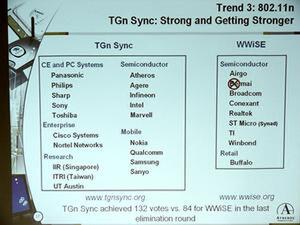

次にマクファーランド氏が取り上げたトレンドは、現在規格化が進められている“IEEE 802.11n”の動向である。既存帯域を利用して100Mbpsを超える通信速度を実現しようという規格だが、現在は4つの包括的提案が2つに絞られて、どちらを採用するかの投票が行なわれている段階だという。ひとつは“TGn Sync”と呼ばれるグループの提案で、アセロスやインテルといった無線LANチップメーカーに加えて、松下電器産業(株)やソニー(株)、米シスコシステムズ社、フィンランドのノキア社など、半導体から家電、通信機器会社までが加わっている。もうひとつは“WWiSE(ダブルワイズ)”と呼ばれるグループで、こちらにはAirgoや米ブロードコム社など、無線LANチップメーカーが参加している。マクファーランド氏は過去の投票では、2つのグループのうちTGn Syncが132票、WWiSEが84票と優勢であり、今後も有力であるとした。

|

|---|

| 802.11nの規格案を提案する2つのグループとその参加企業。大手企業を揃えたTGn Syncがやはり優勢のようだ |

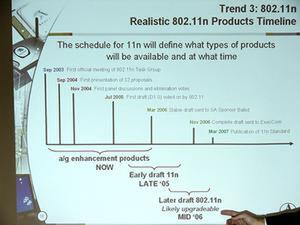

今後の規格化のスケジュールについては、2005年7月に両案から規格案の元になる“ドラフト1.0”が策定され、最終ドラフトが2006年3月に、802.11nとして確定するのは今から2年後の2007年3月になる。しかし機器ベンダーは2007年まで待つわけではなく、ドラフト1.0が発行された後には“802.11n ドラフト1.0対応”という形で、無線LAN製品が登場するだろうとの見方を示した。ただしドラフト1.0から最終的な規格までの間にどの程度の変更が入るかは分からないため、ドラフト1.0ベースの製品では、最終的な802.11nには対応できない可能性があるとマクファーランド氏は述べた。

|

|---|

| 802.11nのスケジュール。最終的な規格化は2007年3月と先のことだが、製品はそれを待たずに続々と登場しそうだ |