インテル(株)は10日、ノートパソコン向けCPU“インテル Pentium M プロセッサ”シリーズの最新モデルとして、『インテル Pentium M プロセッサ 755』(動作周波数2GHz)、『インテル Pentium M プロセッサ 745』(動作周波数1.80GHz)、『インテル Pentium M プロセッサ 735』(動作周波数1.70GHz)の3製品を発表した。今回発表された3製品は、同社CPUとしては初めて、製品名に動作クロック周波数ではなく“プロセッサ・ナンバ”と呼ばれるモデル番号を付記する形式を採用した製品となる。1000個受注時の価格は、Pentium M 755-2GHzが6万9930円、Pentium M 745-1.80GHzが4万6440円、Pentium M 735-1.70GHzが3万2280円。

|

|---|

| 『インテル Pentium M プロセッサ 755/745/735』 |

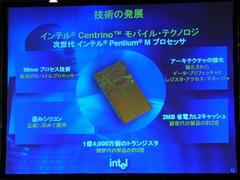

この日発表された“インテル Pentium M プロセッサ”シリーズの3製品は、“Dothan”というコードネームで開発されていた製品。同社としては初めて90nmプロセスルールで製造するCPU。従来の“インテル Pentium M プロセッサ”シリーズ(開発コードネーム“Banias”)の世代と比較して、

- クロック周波数の向上(最高2GHz)

- データ・プリフェッチャーおよびレジスター・アクセス・マネージャーといったアーキテクチャー面での強化

- 電流をよりスムーズに流すことが可能となる“歪みシリコン”の採用によるトランジスター動作速度の向上

- “Banias”の2倍となる2MBの省電力2次キャッシュメモリーの搭載

といった強化が図られている。これにより、Pentium M-1.70GHzからPentium M 735-1.70GHzでは約10%、Pentium M-1.70GHzからPentium M 755-2GHzでは約17%、モバイルPentium 4-M-2.60GHzからPentium M 755-2GHzでは約33%のパフォーマンス向上を果たしているという(ベンチマークテスト『Mobile Mark 2002』の“Performance”テストによる)。さらにその上で、搭載製品のバッテリー駆動時間は、“Banias”世代の“インテル Pentium M プロセッサ”シリーズと変わりのない時間を維持し、モバイルPentium 4-M-2.60GHzと比較した場合は各モデルとも約33%長いバッテリー駆動が可能だという。

|

| |

|---|---|---|

| 新“インテル Pentium M プロセッサ”シリーズでの改良点 | “Dothan”世代のPentium Mと“Banias”世代のPentium M、モバイルPentium 4-M-2.60GHzのパフォーマンスおよびバッテリー駆動時間の比較 |

各モデルともに、FSBは400MHz、熱設計電力は21W、動作電圧は1.276~1.34V、パッケージはMicro FCPGAおよびMicro FCBGA。いずれも消費電力を最適化しノートパソコンのバッテリー駆動時間を延長する“拡張版Intel SpeedStepテクノロジ”を搭載し、バッテリー駆動時の動作クロックは600MHz。なお、従来の“インテル Pentium M プロセッサ”シリーズと同様に、“インテル 855 チップセット”シリーズおよび“インテル PRO/Wireless ネットワーク・コネクション”との同時搭載によるモバイル・プラットフォーム“インテル Centrino モバイル・テクノロジ”を構成するCPUとなる。

|

|---|

| “Dothan”以降の製品で用いられる“プロセッサ・ナンバ”の命名ルール |

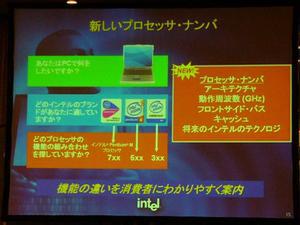

今回発表された製品以降、同社ではCPUの製品名表記を、従来の“プロセッサー名+動作周波数”という表記から、“プロセッサー名+プロセッサ・ナンバ”という表記に変更する。“プロセッサ・ナンバ”は、Pentium Mシリーズは“7xx”、Pentium 4は“5xx”、CeleronおよびCeleron Mは“3xx”という表記になり(xxは任意の数字)、この“プロセッサ・ナンバ”は、採用するアーキテクチャーの種類、動作周波数、FSB、キャッシュ容量、搭載されるインテルのテクノロジーといった要素から決定されるという。なお同社は、この“プロセッサ・ナンバ”の採用は、機能の違いを消費者にわかりやすく案内するものだという。なお、この“プロセッサ・ナンバ”は、同一シリーズ内での性能・機能を比較/区別するもので、単純な性能の高速化の尺度ではなく、前述した要素をトータルした数値だとしている。

|

|---|

| ノートパソコン市場の成長予測 |

|

| |

|---|---|---|

| マーケティング本部本部長のケヴィン・セラーズ | コクヨオフィスシステム(株)における“インテル Centrino モバイル・テクノロジ”搭載製品の導入による業務変革の実例を紹介するスライド。業務のモバイル化、公衆無線LANスポットの有効活用、レイアウト変更時のコストの大幅削減が図られたという |

主に新“インテル Pentium M プロセッサ”シリーズの製品紹介を行なった同社マーケティング本部本部長のケヴィン・セラーズ(Kevin Sellers)氏は、製品紹介に加えて、“インテル Centrino モバイル・テクノロジ”全体の展開なども説明。個人ユーザーに対しては、エンターテインメントをより魅力的にする取り組みを展開し「新しい楽しさを提供」し、企業ユーザーに対しては「業務の変革と効率や生産性の向上」をもたらしていくとした。また、今後の日本国内でのプロモーション展開としては、同社ウェブサイト中のリニューアル、広告宣伝、販売店でのプロモーションに加え、同社が提唱する家庭向けコンピューティングの将来イメージである“デジタル・ホーム”の具体例のディスプレー、報道関係者向けのショーケース開催などを行なっていくとしている。

また、発表会場では、この日発表された新“インテル Pentium M プロセッサ”シリーズ搭載製品を含む、この夏のパソコンメーカー各社の“インテル Centrino モバイル・テクノロジ”の展示も行なわれた。