関連キーワード

SCSI、NAS、SAN |

|---|

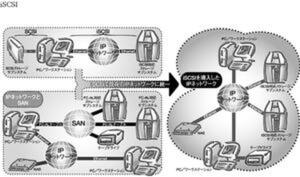

| ●【iSCSIの仕組み】 iSCSI:Intel、Adaptec、IBMなどが推進する、SCSIコマンドをパケット化してIPネットワーク上で送受信するリモートストレージ規格 |

LAN/WANの普及とともに、OSの持つ共有機能を利用してのリソース公開が行われるようになった。ネットワーク接続を前提としたOSに搭載されたNFS、AppleShare、SMBなどのファイルシステム共有プロトコルを利用し、個々のマシンのリソースを公開する方法だ。その進化形が「NAS」(Network Attached Storage)である。NASのハードウェア的な構成はPCやワークステーションと同等なのだが、ソフトウェア面では組み込み型のOSを搭載し、設定の簡素化や安定性を実現している。

しかし、NASにも弱点がある。それはネットワーク上のトラフィックが増大してしまうことだ。そこで考え出されたのは、ストレージ系のネットワークを通常のIPネットワークと切り離してしまう方法だった。これが「SAN」(Storage Area Network)と呼ばれるものである。SANの媒体にはIPネットワークに用いられるイーサネットではなく、光ファイバを使って800Mbpsの伝送速度を実現する「FC-AL」(Fibre Channel Arbitrated Loop)が用いられる(上図左下)。FC-ALはスイッチを使えば数kmまでの遠隔接続が可能だが、既存のIPネットワークとは独立したFC-ALネットワークを構築しなければならないことに加えて機器の導入コストが高いのが難点である。

なぜ今またSCSIなのか?

ところが最近になって1Gbps~10Gbpsの伝送速度を実現する「ギガビットイーサネット」が実用化され、ネットワークストレージを巡る状況も変化しつつある。代表的なものが「iSCSI」だ。

iSCSIは、簡単に言うと「SCSIコマンドをIPパケットでくるんでIPネットワーク上に流す」規格である。つまり従来の10倍~100倍の伝送能力を持つギガビットイーサネットの使用を前提として、再びIPネットワークにストレージ系ネットワークを統合しようとするものなのだ。iSCSI対応ストレージデバイスは、IPネットワークに直接接続される。これにアクセスするPCやワークステーションに必要なのは、ネットワークインターフェイスとiSCSI対応のデバイスドライバだけ。別途ストレージ用のインターフェイスを用意する必要はないし、ケーブル長の制限もない。すでにギガビットイーサネットが導入されている環境であればiSCSI対応ストレージデバイスを直接接続し、クライアントにデバイスドライバを組み込むだけでいい。ストレージ系専用のIPネットワークを別途構築する場合でもギガビットイーサネット製品がそのまま利用できるので、FC-ALを新規導入するのに比べればコスト的にも有利だ。

エンタープライズ用途のデータベース製品などでは、速度を稼ぐ意味でディスクアクセスにファイルシステムを経由せず、ディスクに直接アクセスする(RAWアクセス)ことがある。iSCSIは見かけ上従来のSCSIと変わらないため、こうした特殊な(NASでは不可能な)ディスクアクセス方式にも対応できるのが強みだ。また、伝送速度が品質に影響を及ぼすストリーミング映像配信などへの応用も期待されている。