フランステレコム(株)のフランステレコム日本研究所は、5日から11日まで“augmentative nature:自然を切り出す”と題し、“インターネットで香りを送る”“立体音響”“机からも音が出る”という3つのデモンストレーションを行なっている。

インターネットで香りを送る

“インターネットで香りを送る”とは、パソコンの横ににおいを出す箱型のスピーカーのような形状の機器を設置し、ウェブ上のサムネールやアイコンなどの画像をクリックすると映像とともにその香りまで再現するシステム。音と映像に、香りが加わることで、よりリアリティーが増し、あたかもその場所にいるような感覚が得られるという。

|

|---|

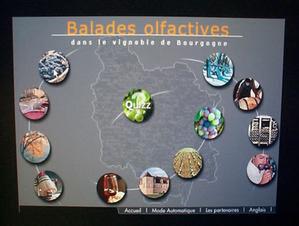

| 香りのするウェブページ |

|

|---|

| この画面ではぶどう畑の香りがする |

香りのするウェブは、同社が実際にブルゴーニュのワイン生産者団体“BIVB(Bureau Interprofessinnel des Vins de Bourgogne)”と共同で製作したシステム。ウェブ上の画像をクリックすると、それに関連した香りがする。例えば、“ワイン”の画像をクリックすると、ワインに関する映像と音声が流れ、ワインの香りが漂ったり、ワイナリーの映像と音声とともに、ワイナリーの湿ったカビのような、土臭い香りが漂ってきたりする。そのほか、“森林”や“花”“バニラ”“カシス”“ブドウ畑”“アップル”“干し草”など12種類の香りが用意されている。

|

|---|

| 専用機器 |

|

|---|

| カートリッジ。側面にICチップが埋め込まれている |

“香り”は、パソコンと接続した専用機器から漂ってくる。専用機器にはファンが付けられており、そこにICチップを埋め込んだカートリッジを挿入する。カートリッジのサイズは、幅約60×奥行60×高さ45mm、カートリッジをはめ込む専用機器のサイズは、幅120×奥行170×高さ90mm。同社では、このシステムを応用することには大きな可能性があるとしている。現時点では、着メロならぬ“着香り”として、自分の友人らそれぞれに香りを割り当て、“花”の香りがしたら“母からのメール、あるいは電話(インターネット経由)だ”と認識するといった利用方法や、eラーニングにおいて、子供が“banana(バナナ)”のつづりを覚えさせる際にバナナの香りも流し、従来の映像や音声に加え、嗅覚からの刺激を記憶の補助として利用するといった利用方法が考えられている。また、ピエルマン・デ・フランス大学と研究している例は、医療分野への応用で、高齢になるにともない五感も衰えることから、嗅覚の検査に利用しようというもの。嗅覚の衰えでは、“香り”そのものが認識できないのか、それとも香りは感じられるがそれが何なのかを認識できないのか、などいくつかの原因があり、嗅覚に関連した体内構造のうち、どの部分が衰えているのかということを検査するために利用するという。

同技術はまだ、“香り”を出す専用機器のサイズが大きかったり、香りの持続性(持続時間)など、いくつかの問題点も抱えているという。同社では、日本においてパートナーを見つけ、共同で実用化を図りたいとしている。

|

|---|

| パソコンの場合はユーザーと機器が1対1であるので、パソコンの横に設置したシステムで十分。1度に画面を見る人数が多くなるテレビの場合は、写真のような機器を首から下げることで、香りも楽しめるという。現在、ドイツの企業と開発中 |

立体音響、机からも音が出る

“立体音響”は、音の遠隔の変化を感じるシステム。人がどちらの方向から歩いてくるのか、電話がどの方向で、どのくらいの距離に置かれているのかといったことを認識できるような仕組みになっている。

|

|---|

| 壁にスピーカーが埋め込まれている。壁はシリコン樹脂で作られている |

|

|---|

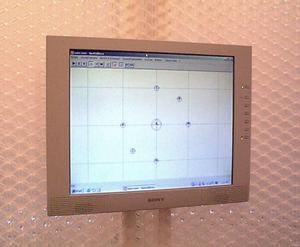

| このディスプレーを利用して、主体となる自分の位置や、その他の音(音源)を配置する |

従来の音響システムは、音の遠近感を、映像とともに認識させるものだったが、同技術は、ディスプレー上の自分のアイコンを動かせば、音の聞こえかたも変化するインタラクティブな仕組みになっている。同社では、バーチャルリアリティー(VR)技術として、ロールプレイングゲームやホームシアターをはじめとした各分野で応用できるとしている。“机からも音が出る”は、文字通り机から音が聞こえる机。フランスの家具デザイナーと共同で製作したという。

|

|---|

| これは、“音”の出る机。机の前面の上に突き出した部分に、フラットスピーカーが組み込まれており、音を出力している。フランスの家具デザイナーと共同で製作 |

今回デモンストレーションを行なったものは、人間と新しい技術を融合したものをかたちに落としていくという“ヒューマンインタラクティブ”の研究での成果という。このようなデモンストレーションを通じて、共同開発を行なう日本企業のパートナーを探していきたいとしている。