“One Planet、One Network”

“One Planet、One Network(ひとつの地球にひとつのネットワーク)”、英国領バミューダ諸島に本社を置く国際通信事業者、アジア・グローバル・クロッシング(Asia Global Crossing:AGC)社(※1)のかかげるモットーだ。収益の上がるところにだけケーブルを敷設する米レベルスリー・コミュニケーションズ(Level 3 Communications)社とはちがって、世界の主要都市を自社のネットワークでカバーすることを目指している。

|

|---|

| アジア・グローバル・クロッシングのネットワーク |

なぜひとつのネットワークが必要なのか。それは複数のネットワークにまたがることによる、遅延やパケットの喪失、障害発生時の対応の難しさなどを回避するためだ。そのために、AGCおよび親会社で同じく英国領バミューダ諸島に本社を置くグローバル・クロッシング(Global Crossing:GC)社は世界の主要都市を、わずか4年間で、自社の光ファイバーで結んだ。

アジアに合わせたビジネスプラン

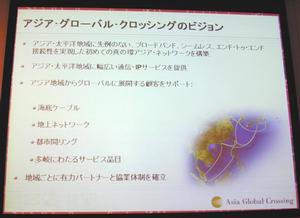

|

|---|

| アジア・グローバル・クロッシングのビジョン |

AGCには、海底ケーブルを敷設するにあたって、明確なビジネスプランがある。

- 地域(国)ごとに有力なパートナーを選定

- ジョイントベンチャーを設立

- 通信事業者として必要なライセンスを取得

- オフィス、オペレーションセンターを建設

- 海底光ケーブルを敷設・陸揚げ

- 都市センターまでのバックホール(陸揚げ点から都市中央部のまでの光ファイバー回線)を構築

- 主要なISP(Internet Service Provider)と接続

- IRU(長期回線使用権)、IPLC(国際専用線サービス)などの回線サービスと最先端のIPサービスなどを提供

日本を例に取ると、総合商社の丸紅(株)と提携し、グローバルアクセス(株)に資本参加(出資比率は丸紅の子会社米ヴェクタント(Vectant)社51%、AGC49%)。また、AGCは100%子会社として“アジア・グローバル・クロッシング・ジャパン株式会社”を設立して、第1種通信事業者の免許を取得した。AGCは千葉県の阿字ヶ浦と三重県の志摩まで米ヴェクタントと共同で海底ケーブルを引き、バックホール以降をグローバルアクセスが敷設した。

香港や台湾、韓国などでも同様の手法を採る。これはAGC独特のもので、同じGCのグループ内でも、ヨーロッパやアメリカでは買収戦略など、違う手法でビジネスを展開している。なぜこのようなビジネスプランを採るかについては、まず有力なパートナーと提携することで、低コストで早くケーブルを敷設するためであり、それぞれの国の規制に合わせた対応をするためだという。政治的な制約が強く、しかし爆発的な成長を遂げるアジア地域ににおいては、最良のビジネスプランなのだろう。

| これが海底光ケーブル。深海用だという。1波が10Gbpsで、1本の光ファイバーに8波通すことができ、このケーブルには光ファイバーは8本入っている。10×8×8で640Gbpsのキャパシティーがある |

|---|

このようにして敷設した海底ケーブル、回線を、AGCは次々に価格を下げて提供する。光ファイバーは急速な技術革新(※2)でキャパシティーが増加して帯域あたりのコストが低下するため、大幅な価格の引き下げが可能になる。技術革新の恩恵を享受するためには、光ファイバーの両端に新たな機器を設置しなければならないが、順調に行けば価格を下げて新規に獲得した顧客から得た利益で回線を増設し、それによってさらに顧客を獲得するという好循環が技術の限界まで続くという。

※2 WDM(Wavelength Division Multiplex)、DWDM(Dense Wavelength Division Multiplex)などの技術によって、1本の光ファイバーに流せるデータ量は指数関数的に増加する。海の下のブロードバンド

AGCは今後の戦略について、コアビジネスである回線事業に経営資源を集中し、たとえばデータセンター事業やASP事業などに、AGC本体が進出することはない(※3)としている。ただし、VoIP(Voice over IP)に関しては積極的に事業展開をし、公衆電話網を介さない、エンドツーエンドのVoIPを構築するとしている。

※3 AGCはデータセンター事業などを行なうグローバルセンター・ジャパン(株)に出資している。 |

|---|

| 青島沖で止まっている |

また、AGCが今注目しているのが中国だ。すでに山東半島、青島(チンタオ)沖にまでケーブルが伸びている。あとはそれを中国国内に接続するだけであり、有力なパートナーさえ見つかれば、直ちに陸揚げするとしている。これまでは香港経由で中国本土と接続しており、中国側は回線接続に乗り気ではなかったが、最近になって中国側の姿勢も変化してきたという。

しかし、現在のアメリカ経済の低迷は、特に株式市場の低迷はAGCにとっても深刻な問題だ。6月14日現在でAGCの株価(NASDAQ)は6ドル強程度。親会社のGCの株価は11ドル強で、ピーク時の5分の1と低迷している。株式市場から資金を調達するGC・AGCにとっては、厳しい状況が続いている。もっとも、AGCは比較的順調なほうで、競合他社では回線を増設する資金がないために価格を下げられず、顧客を獲得できないためにさらに資金が枯渇するという深刻な悪循環に陥っている企業もあるという。

AGCは“The force in Broadband(ブロードバンドがもたらす力)”を、広く提供することを現在の目標にしている。GCおよびAGCが世界中に持つネットワークは、ブロードバンドを前提としたものだ。すでに主要国、都市間の設置は終了しており、当面は海底ケーブルを敷設する必要はないという。設備として、インフラとしてのブロードバンドは、海の下ではすでに実現しているといえる。