レベルスリー・コミュニケーションズ(株)は31日、海底ケーブルの技術について、および同社の戦略についての記者説明会を開催した。

同社の栂野延利事業開発部長が、海底ケーブルの敷設の仕方を、同社が千葉~香港間に最近敷設した“Ti3er(タイガー:gを3で置換してある)”を例に説明した。

まず最初に検討すべきは、どの国を結ぶのか、ということだ。通信需要や他社との競争環境、国の規制などを勘案して選択する。

|

|---|

| アジアの陸揚げ拠点。日本では10ヵ所弱。陸揚げに適した場所は意外に少ない |

次に考慮すべきは、陸揚げ拠点の選定になる。海底ケーブルの陸揚げ可能な場所というのは、実は意外に少ない。将来にわたって、干拓や浚渫の可能性がない、遠浅の砂地が理想的だ。もっとも、香港などのように土地が限られている場合は、やむをえずがけの上などに陸揚げ局(Landing Station)を設置することになる。

そして、ケーブルを敷設するルートの選定に入る。その際に留意すべきは、政治的に不安定な地域は避けること、油田開発地域も同様。海底火山から、漁業状況、環境問題まで総合的に分析して、最短かつ最低コストで敷設可能なルートを選択する。

|

|---|

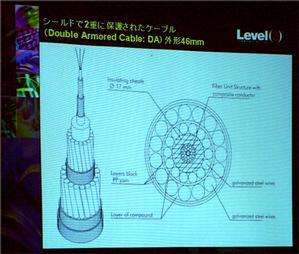

| これが海底ケーブルだ。これは沿岸部分に敷設する“Double Armored Cable”で、中心の3本の線が、光ファイバー。その周りを2重に金属ケーブルが取り囲む。深海部に使用するケーブルは、金属ケーブルの覆いがなく、細い |

それら経路設定と同時に判断しなければならないのは、調達方式だ。自社で全額調達する“プライベートケーブル”にするのか、複数の企業のコンソーシアムで建設する“クラブケーブル”か。“プライベート”なら、使用・管理など、あらゆる決断を自社のみで行なえるが、その反面コストもすべて自社で背負わなければならない。それに対して“クラブ”の場合は、コスト、リスクともに分散できるが、他社との関係によっては、さまざまな部分での制約を受けることになる。

そして、いよいよ実際のケーブルの敷設だ。大量の光ケーブルを搭載したケーブル敷設船から、ケーブル埋設機を海底に下ろして、実際に敷設していく。

|

|---|

| ケーブル敷設船。船首のクレーン部分にぶらがっているのがケーブル敷設機 |

|

|---|

| ケーブル敷設機。人間と比べると、かなり大きいことが分かる |

海底ケーブルを敷設する際、最も重視すべきことは、“切断されないこと”だ。底引き網や大型船の錨などで切断されないように、沿岸部のケーブルは海底に埋めたり、シールドで覆ったりする。通常は沿岸から10kmまでのケーブルを海底3mに埋めるが、“Ti3er”では、沿岸から45kmまでを5~10m埋設したという。

|

|---|

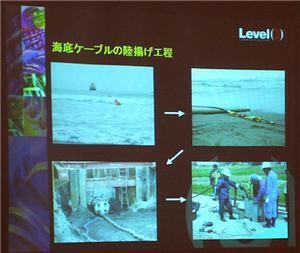

| 沖合いの敷設船からタグボートでケーブルをひいてきて、写真左下のビーチマンホールで接続する |

敷設したケーブルは、陸上に引き上げる。陸揚げ拠点には“ビーチマンホール”と呼ばれるところまで、陸上部分のケーブルが来ている。そこへ海底ケーブルを接続する。

“Ti3er”では千葉県南部の陸揚げ拠点から、東京虎の門のゲートウェイまでを、2本の光ファイバーで結ぶ(東京通信ネットワーク(株)のダークファイバーを借りている)。この陸上部分をバックホールというのだが、レベル3が帯域を売る場合、他社とは違ってこのバックホール込みで売却する。つまり、買い手はゲートウェイまでの通信回線さえ自前で確保すればよいことになる。

“Ti3er”の回線容量だが、サービス開始時には1波長あたり毎秒10Gbitが16波長、光ファイバー2ペアで、16×10G×2=毎秒320Gbit。DWDM(Dense Wavelength Division Multiplex)技術により最大までアップグレードした場合、1波長あたり毎秒10Gbitが42波長、光ファイバー3ペアで、42×10G×3=毎秒1.26Tbitとなる。なお、料金は非公開。