前回に続き、VAIO type Pの開発者インタビューをお届けする。後編では、いくつかのパーツ選択に関する秘密と、ソフトウェア面での工夫について触れる(関連記事)。

一見シンプルに見えるtype Pだが、ソフト的な面から見ると、「Netbookとは違うパソコンを作ろう」というソニーの熱意が見えてくる。

特殊な接続方法で「コネクタのスペース」を節約

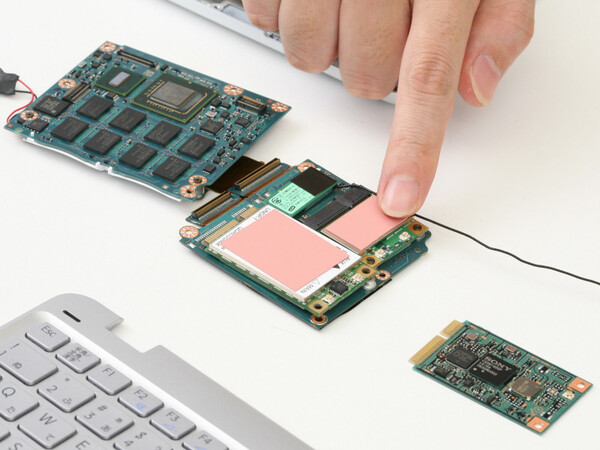

type Pの内部にある本体フレームは、マグネシウム合金でできている。剛性が高いにも関わらず、非常に軽い。基板側にも秘密は多い。

鈴木「type Pくらいになると、完全にパズルのような構造です。いかに重ねず、うまく基板を配置するかがポイントになります」

東ヶ崎「完全に互い違いにしないと、すべてを収納することはできません」

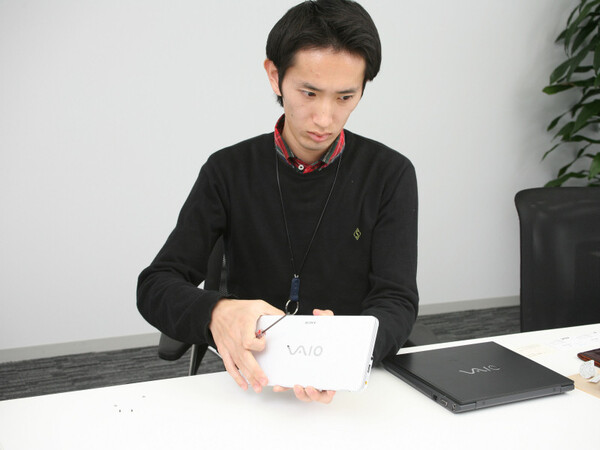

分解は東ヶ崎氏の手により行なわれたが、その様子はまさに「パズル」。ひとつひとつはシンプルなパーツに見えるのだが、基板同士が複雑に重なりあい、つながっている。

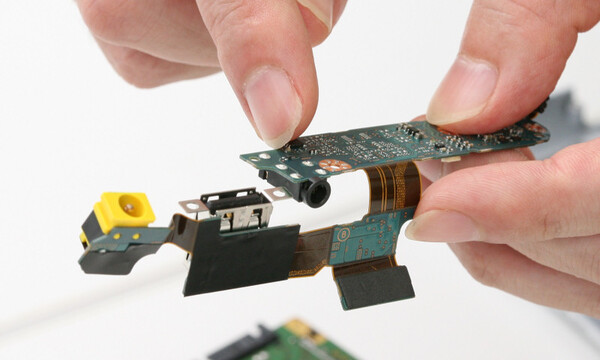

そんな中で、type Pで採用された新技術が「フレックスリジット」という基板の接続方法である。

通常、基板と基板はフレキシブルケーブル(通称フレキ)でつながれる。茶色いフィルムのような部分がそれだ。

東ヶ崎「通常ですと、基板の両側にコネクターがあります。ですがtype Pのフレックスリジットでは、フレキが直接基板から出ています。基板から直接生やせば、コネクターをなくせる分だけスペースが確保できるんです」

フレックスリジットは製造コストがかなり高い製法だ。筆者の知る限り、薄さにこだわる一部の携帯電話のサブ基板など、「コスト度外視」な一部のパーツで使われる場合が多かった。その技術をtype Pでは、ほぼすべての基板接続に使っている。

鈴木「無線LANやワイヤレスWANなど、どうしても我々では厚さを変えられないパーツもあります。それが、配置を決めるもっとも大きな要因になっていますね。現状だと、ワイヤレスWANがもっとも厚いパーツになっています」

この連載の記事

-

第116回

PC

「VAIO Duo 13」—革新は形だけじゃない! 変形ハイエンドモバイルに込めた思い -

第115回

PC

ソニーの本気—Haswell世代でVAIOはどう変わったか? -

第114回

PC

渾身の「dynabook KIRA V832」はどう生まれたのか? -

第113回

PC

HPの合体タブレット「ENVY x2」は、大容量プロモデルで真価を発揮! -

第112回

PC

ソニー“3度目の正直”、「Xperia Tablet Z」の完成度を探る -

第111回

PC

15インチでモバイル! 「LaVie X」の薄さに秘められた魅力 -

第110回

PC

フルHD版「XPS 13」はお買い得ウルトラブック!? -

第109回

デジタル

ThinkPad Tablet 2は「Windows 8タブレット」の決定打か? -

第108回

デジタル

今後のPCは?成長市場はどこ? レノボ2013年の戦略を聞く -

第107回

PC

Windows 8とiPadがもたらす変化 2012年のモバイルPC総集編 -

第106回

PC

Clover Trailの実力は? Windows 8版ARROWS Tabをチェック - この連載の一覧へ