Windows 7の提供スケジュール

まずはWindows 7のロードマップについて、現時点の状況を確認したい。10月末に米国で開催された2つの開発者向けイベント(PDC 2008、WinHEC 2008)では、プレβ版が配布された(ビルド番号6801)。日本で12月16日に東京で開催されたWinHEC 2008 Tokyoでも、同じプレβ版が配布されている。いずれも英語版だ。

こちらの記事にもあるように、プレβ版のUIはWindows Vistaと同様で、Windows 7で予定されているユーザーインターフェース(UI)はまだ実装されていない。Windows 7のすべての機能が入ったβ版は、米国では1月早々の配布が予定されている(1月5日頃との噂も)。このβ版はMSDNやTechNetなどの開発者向きサービスで提供されたのちに、一般ユーザーにもパブリックβとして提供されるだろう。

Windows 7の日本語β版は、1月27日~28日にパシフィコ横浜で開催される「Tech Days 2009」での配布が検討されている。その後は、2009年春頃に製品候補版となるRC版をリリースし、2009年夏頃にはWindows 7を完成させる計画のようだ。RC版は1回しかリリースしない予定になっている。

Windows 7をプリインストールしたパソコンに関しては、早ければ2009年秋には発売されるだろう。となると、遅くとも年末商戦にはWindows 7パソコンが店頭に並ぶことになる。パッケージ版に関しては不明な点も多いが、2009年末~2010年1月頃になるだろう。

デバイスドライバーはVistaとほぼ同じ

Windows 7はVistaとの互換性を重視しているため、Vistaで使用できるデバイスドライバーの多くが、そのまま使用できるようだ。ただしディスプレードライバーだけは、バージョンアップされて「Windows Display Driver Model 1.1」(WDDK1.1)となる。過去の記事では「WDDK2.0」と記載していたが、筆者の勘違いであった。

Vistaでは画面表示用にバッファメモリーを二重に持っていたが(ダブルバッファ)、Windows 7ではこれがシングルバッファとなっている。さらにDesktop Window Manager(DWM)の改良により、消費メモリーを削減して、パフォーマンスを向上させる。

ディスプレードライバー以外のプリンターやリムーバブルドライブ(USBメモリー、USB-HDなど)などは、Vistaと同じドライバーが使用できる。

Windows 7では、Vistaにはなかった新しいデバイスがサポートされている。例えば急速に普及しつつあるSSDもそのひとつだ。VistaでのSSDは、HDDとして扱われていたが、Windows 7では別種のデバイスとしてサポートされる。これにより、SSDの特性を活かした機能が追加されている(詳細は次回以降に)。

またWindows 7には、入力機器として「マルチタッチインタフェース」が追加されている(関連記事)。マルチタッチと既存のタブレットPCとの違いは、マルチタッチではジェスチャーがサポートされることにある。画面にタッチしてある動作をすることで、コマンドを実行できる。例えば、画面にタッチして指を右に動かすと、ウェブブラウザーでは次のページが表示されたりする。

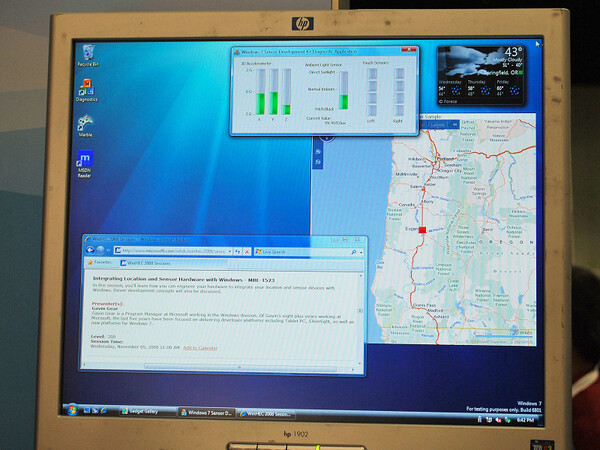

これ以外にも「センサー&ロケーション」と称する機能が追加された。GPSや傾きセンサー、光量センサーといった機器/センサーを扱うAPIが用意されている。GPSや光センサーを独自の方式でサポートしているアプリケーションは多々あるが、OS側で標準的な手段が用意されたことにより、活用方法も広がりそうだ。

この連載の記事

-

第19回

PC

DLNAや地デジ対応を強化 Windows 7の実像 Part 7 -

第19回

PC

NetbookでWindows 7は快適に動くのか? Windows 7の実像 番外編 -

第18回

PC

Windows 7の実像 Part 6 無線LANとホームネットワークの改良 -

第17回

PC

Windows 7の実像 Part 5 OSのSSD対応とエンハンスドストレージ -

第15回

PC

UIとグラフィックスの改良 Windows 7の実像 Part 3 -

第14回

PC

影の薄いWindows Server 2008 R2 -

第13回

PC

Windows 7をNetBookで動かせ! WinHEC展示会レポート -

第12回

PC

Windows 7はハードウェア技術者を引きつけられるか? -

第11回

PC

Windows 7、ネーミングに対する反応は? -

第10回

PC

UACやバックアップが改良 Windows 7の実像 Part 2 - この連載の一覧へ