「ブランドを変え、訴求する場を増やしたからといって、発信力が勝手に高まり、認知度が高まるわけではない。どうすれば、パナソニックのブランド価値を高めることができるのか。これまで以上に、我々が努力をし、個々の商品を強くしていかなくてはならないことを肝に銘じてほしい」

パナソニック代表取締役専務であり、AVCネットワークス社社長を務める坂本俊弘氏は、10月1日、パナソニックへの社名変更にあわせ、AVCネットワークス社の幹部、社員に対してこう語りかけた。

AVCネットワークス社(以下AVC社)は、薄型テレビ「VIERA」、BD/DVDレコーダー「DIGA」、デジタルカメラ「LUMIX」、パソコン「Let'snote」、「TOUGHBOOK」などのデジタル家電、IT商品を担当するビジネスユニット(BU)だ。

売り上げ構成比は、薄型テレビ、車載テレビ、プラズマパネルなどの映像・ディスプレイデバイス事業グループで45%、デジタルカメラ、ビデオ、カムコーダー、オーディオなどのネットワーク事業グループが25%、光ビックアップ、非球面レンズ、SDメモリーカードなどのデバイス事業グループが10%、ノートPCや業務用AVシステム、プロジェクターなどのシステム事業グループが20%となっている。

そして、AVC社を核にするデジタルAVCネットワークソリューション事業は、2008年度見通しで、全社売り上げの43%を占める、まさにパナソニックの中核的存在である。

社名変更にあわせ、関連企業や部門の多くが、社名にパナソニックを冠させたが、同部門の場合、従来のパナソニックAVCネットワークス社としていた組織名から、逆にパナソニックの名前を取り除く名称変更を行なった。

坂本AVC社社長は続けて、「AVCネットワーク社が、ブランド価値の向上やモノづくりの進化、発信力の向上といった様々な意味で、全社を牽引する役割を担う必要がある。なかでも、薄型テレビは、パナソニックにとって顔となる商品であり、AVCネットワーク社にとっても顔となる。そして、パナソニックブランドを引っ張る商品となる。気持ちを新たにし、すべての活動をパナソニックに結集する姿勢で仕事に取り組んでほしい」と、社員に呼びかけた。

坂本AVC社社長がいうように、リビングの顔となる薄型テレビは、パナソニックにとっても顔となる商品だ。

パナソニックは、1952年11月に、テレビの本放送開始に先駆けて、白黒テレビの生産を開始。2008年10月、同社製テレビの累計生産台数が3億台に達した。

内訳は、Nationalブランドで約1億500台、Panasonicブランドで約1億9500万台。また、ブラウン管テレビは約2億7500万台、プラズマテレビが約1300万台、液晶テレビが約1200万台となっている。

この間、1960年には業界初となるカラーテレビを生産。さらに、65年の家具調白黒テレビ「嵯峨」、カラーテレビ普及の原動力となった74年発売の「クイントリックス」、最先端ニューメディアテレビと位置づけられた「α2000X」、ブラウン管の大画面化に寄与した90年発売の「画王」、98年発売のフラットブラウン管採用デジタルテレビ「T(タウ)」といったヒット商品を投入し、テレビのトップメーカーの一角を担い続けてきた。

2003年からは、薄型デジタルテレビの新ブランドとして「VIERA」を立ち上げ、プラズマテレビ、液晶テレビをラインアップし、グローバルに展開している。

「累計1億台から2億台には13年、2億台から3億台には10年。次の4億台までの期間は、さらに短縮することになるだろう」と、AVCネットワークス社上席副社長・森田研常務役員は語る。

パナソニックの薄型テレビ事業の強みは、垂直統合体制にある。

AVCネットワークス社上席副社長・森田研常務役員

プラズマパネル生産は、パナソニックプラズマディスプレイの茨木工場、尼崎工場で自社生産を行ない、液晶パネルの生産は、マジョリティを握ったIPSアルファの茂原工場に加えて、新工場を建設中の姫路工場でも稼働させる。ノウハウの固まりであるパネルの生産は日本に集中させ、モジュール組み立てやテレビとしての最終商品の組み立ては、北米、中南米、中国・アジア、欧州といった消費地での生産体制を取る。

「テレビの素材を生産する会社を、自らの傘下の事業として持っているのがパナソニックの特徴。垂直統合型のビジネスモデルにより、画質、品質という実力面で選んでもらえることができる、他社に勝ったテレビづくりが可能となっている。また、価格対応力においても、優位性を発揮できる」と、AVC社上席副社長は胸を張る。薄型テレビでは、パネルやLSIなど約6割が内製部品。デジタルカメラでも5割強が内製部品だ。

薄型テレビ市場全体を見渡すと、一部商品では年率30%以上の価格下落率となっており、2009年も、引き続き20%を超える価格下落が見込まれている。

「安いテレビを作るのではなく、画質、品質を維持しながら、価格対応力を発揮し、それぞれの市場で望まれるテレビを作る。そこにパナソニックのテレビ事業の強みがある」と、森田AVC社上席副社長は語る。

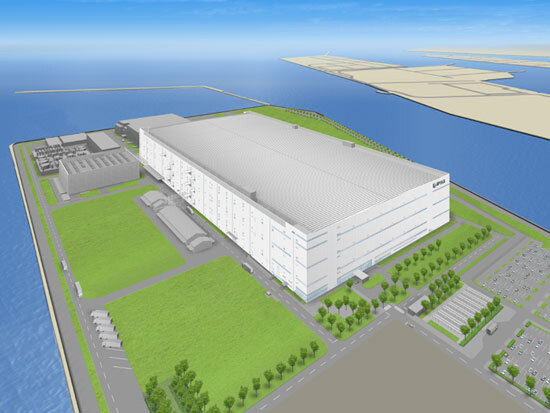

薄型テレビ生産の核となるパネル生産においては、2009年度中にプラズマパネル生産を行なう尼崎第5工場、液晶パネル生産を行なう姫路工場が、それぞれ新たに稼働することで、生産規模を大幅に拡大。グローバルに強く展開できる基盤が整う。

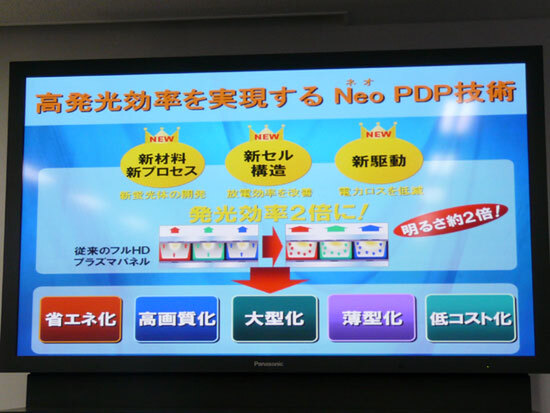

また、2009年からは、次世代のNeo-PDPパネルの量産を開始することで、技術面でも、次の成長に向けた準備が整うことになる。

Neo-PDPパネルは、新材料の開発、新セル構造、駆動部分の低電圧化によって、2009年にはパネル電力を2分の1に、2011年には、さらにその2分の1に省電力化を図ることができるほか、新駆動方式の採用により、動画解像度で1080本を実現。課題となっていたプラズマパネルの発光効率の改善、低電圧化も図れる。

「こうした新技術や新生産体制の確立を背景に、パナソニックの顔となる薄型テレビを、しっかりと売っていけば、そこにあらゆる商品がつながり、後からついてくるビジネスも大きくなる。この戦略は2009年、そして、それ以降も継続的に展開していく」と坂本AVC社社長は語る。

坂本AVC社社長が指摘する「薄型テレビに後からついてくるビジネス」とは、リンク機能によって実現されるビジネスだ。

ビエラリンクによって、薄型テレビにあらゆる機器が接続され、ひとつのリモコンで、これらの機器の操作ができるようになれば、ビエラに連動したリンク製品のセット販売や追加購入が増加する。「薄型テレビ×n」の方程式による販売増加が見込まれるわけだ。こうした連動商品の創出は、今後、戦略的に取り組んでいくことになる。

次ページ「パナソニックが推進する、“隠れた”リンク」に続く

この連載の記事

-

最終回

ビジネス

パナソニック――大坪社長が語る“今”とこれから -

第21回

ビジネス

GP3最終年度に突入。パナソニックが挑む試練 -

第20回

ビジネス

パナソニックを支える技術「UniPhier(ユニフィエ)」 -

第19回

ビジネス

パナソニックが技術で魅せる「総合力」 -

第18回

ビジネス

パナソニックの3つのエコアイディア戦略とは -

第17回

ビジネス

パナソニックが中期経営計画に環境経営を盛り込む理由 -

第16回

ビジネス

パナソニックが抱えるグローバル戦略の課題とは -

第15回

ビジネス

北米市場で構造改革の成果が試されるパナソニック -

第14回

ビジネス

欧州市場から世界を狙うパナソニックの白物家電事業 -

第13回

ビジネス

中国でのパナソニックの成長を下支えする中国生活研究センターとは -

第12回

ビジネス

EM-WINで新興国市場を攻略するパナソニック - この連載の一覧へ