10月27日のPDCで発表されたWindows Azure。前編では提供される機能を紹介したが、後半では開発手法の特徴や価格などを見ていこう。

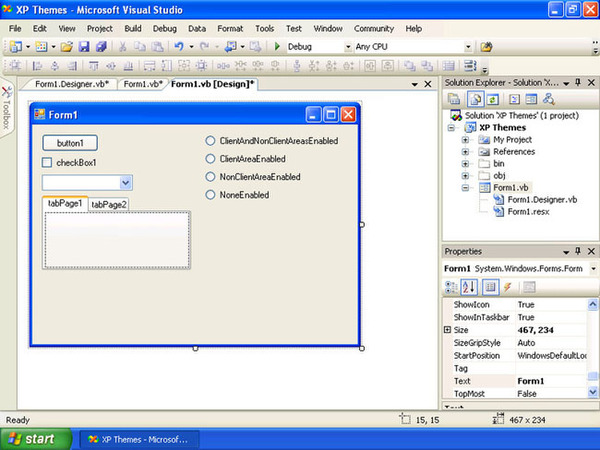

開発はVisual Studioで

Windows Azureの大きなメリットに、開発者がこれまでWindows環境で身につけてきたスキルを活かせる点がある。Azure用の開発環境にはVisual Studioを使い、ローカル環境でテストが行なえるエミュレータが提供されるためだ。

市場には、マイクロソフトのシステムでビジネスを行なっている開発者が多数いる。この開発者が、これまでの経験を利用してシステム構築できるのは重要なポイントだ。開発言語も現在のサーバ上での開発と同じで、C#など.NETに対応した言語がそのまま利用できる。日本だとメールサーバやWebサーバにLinux系などを使う場合が少なくないが、米国では企業のシステムすべてがMicrosoft系というケースが多い。これがそのままAzureに対応できるわけだ。

Azure上のアプリケーションがユーザーインターフェイスを直接持つ場合には、ASP.NETを利用したWebアプリケーションを作成する必要がある。ただし、クライアント側でプログラムを動作させ、Azure側のアプリケーションと通信するようなソフトウェアを作ることは可能である。もっとも、構造的には、クライアントで動くのが専用プログラムなのか、Webブラウザなのかいった違いしかなく、クライアントアプリケーションの更新を考えると、Webアプリケーション化するほうが有利だ。

また、これまで大規模なハードウェア導入を伴うビジネスは、大手のインテグレータなどしか扱うことができなかった。しかしAzureを使うことで、ハードウェア導入コストが不要となり、規模の小さい企業でも大きなシステムを手がけることが可能になるだろう。

(次ページ、シングルサインオンも可能にへ続く)