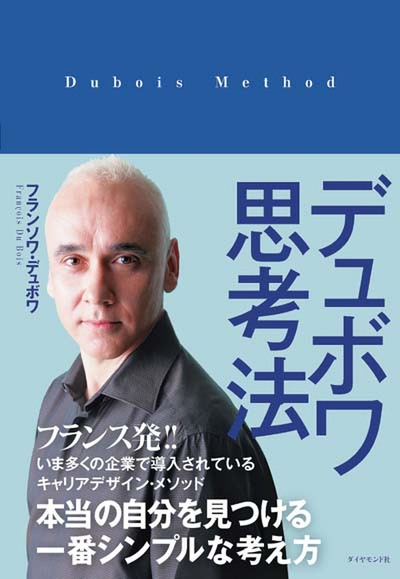

本人の名前から付けられたデュボワ・メソッド(R) 開発者で知られるフランソワ・デュボワ氏。世界的なマリンバ奏者、作曲家である一方、1998年より教鞭を執る慶應義塾大学にて、キャリアマネージメント講座を創設。自治体、銀行、総合商社などに画期的なキャリアセミナーを提供している。『デュボワ思考法』がベストセラーになっているほか、各種メディアでも連載多数のデュボワ氏に話を聞いた。

自分らしく生きるためのキャリアデザインとは?

―― フランスから来日されて10年。日本の大学で日本人学生に教え始めたころ、日本の社会やシステムはどのように映りましたか?

当初、学生たちの就職活動などを見ても、本当に自分が何をしたいのか考える人が少ないことに驚きました。このクラブにはどこそこの企業に先輩がいて就職のときに便宜を図ってもらえるとか、社会が作った自動的な理屈がまかり通っていた時代。外側からの価値観で付いたレッテルで物事が動いていたように思います。そのため、会社や出身学校に依存した価値観がすごく大事にされていました。

でも本来は、まずあなた自身がどう感じているかが大事なはず。自分自身の考えを問うてから、その周りに自分の家族があり地域があり国や文化があるという、自分を起点にした放射線状に広がっていくのが生き方だと思うんです。

―― 明るい話題が少ない今の日本では、若者だけじゃなく大人も不安を抱える人が増えています。

僕が何かをするときに、いつも大事にしている考えのひとつが“これをやったら何を学べ、何が新しく身につくのか”。例えば、日本では漫画がサブカルチャーとして人気ですが、漫画を読んでいる間は何もしなくてもいい逃げというか、許しのようなものが発生する気がするんです。

もちろん、すべての漫画がダメというわけではないですが、ただある意味で、幼少のころから慣れ親しんでいる漫画独特の読み方の習慣や世界観を、心地よいと感じる部分は少なからずあると思います。そこが客観視できていれば問題ないのですが、それができないまま生きてしまうと、アンバランスの素が生まれやすくなる。

10年来、日本社会を観察して感じることです。不安は誰もが抱えて当たり前の要素ですが、新しい世界に飛び込んだり、とにかく動き続けることでしか解消できないものでもあると感じています。

自分の価値観や判断基準という土台を持っていれば、社会や経済の状況が変わったからといって、そう簡単にゆるぎません。結局は物事をどうとらえるか。今だけを見るのか、ちょっと先を考えるのかで、今の行動はまったく変わってきます。明日のことくらいの距離でしか物事を考えないでいると、土台を構築しきれずに来てしまう可能性を持ってしまいます。

この連載の記事

-

第68回

ビジネス

『オバマ現象のからくり』(田中慎一) -

第67回

ビジネス

AMN新社長“ブロガー”徳力氏に聞く -

第66回

ビジネス

「完璧な上司なんて、いませんよ」 -

第62回

ビジネス

こんなに差が出た! 30代給料の現実 -

第59回

ビジネス

地下巨大施設! プロジェクトは成功した -

第56回

ビジネス

エンジニアの秘められた家族生活 -

第55回

ビジネス

IT業界で10年泥のように働いてませんよ -

第54回

ビジネス

カシオG'zOneのデザインが変わったワケ -

第52回

ビジネス

“変わり種商品”に隠れたビジネス戦略 -

第52回

ビジネス

日本の家電ベンチャー、異例の存在 - この連載の一覧へ