ここが変わったWindows Vista 100連発! 第89回

【Vista 100連発 特別編】

Vistaの暗号化機能 BitLockerを本気で試してみた

2008年07月06日 12時00分更新

起動キーと回復パスワードは複数保存が基本

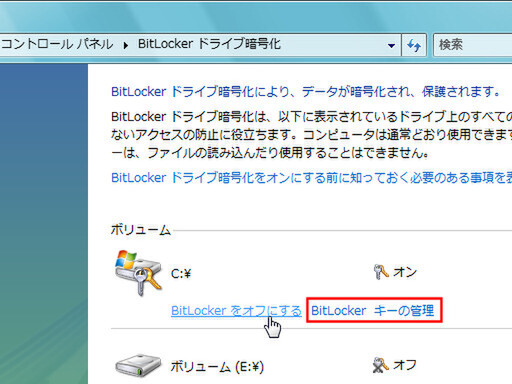

準備ツールで起動ボリュームを作成したら、いよいよ暗号化だ。コントロールパネルにある「BitLockerドライブ暗号化」を選択する。

すると、BitLockerで暗号化できる対象のHDDが一覧されるので、OSボリューム(ほとんどの場合はCドライブ)の下にある「BitLockerをオンにする」をクリックする。

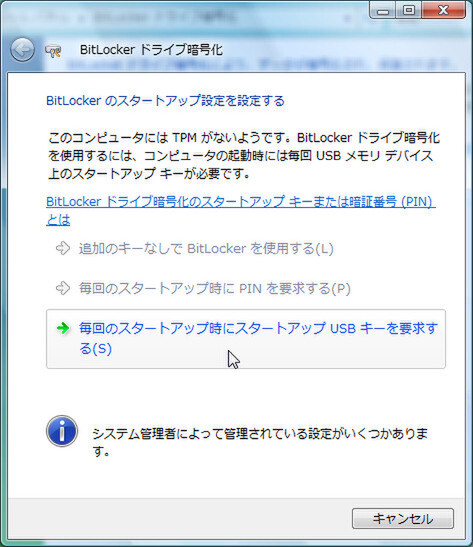

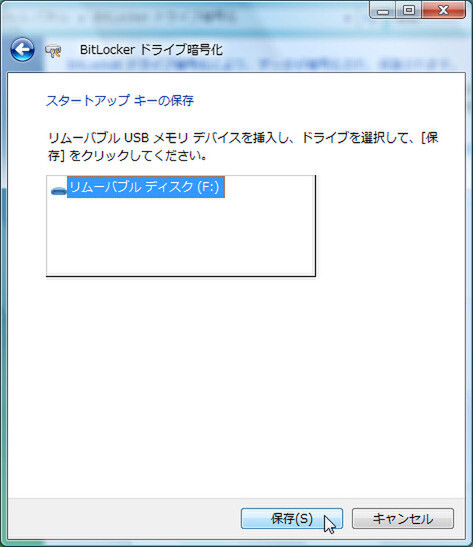

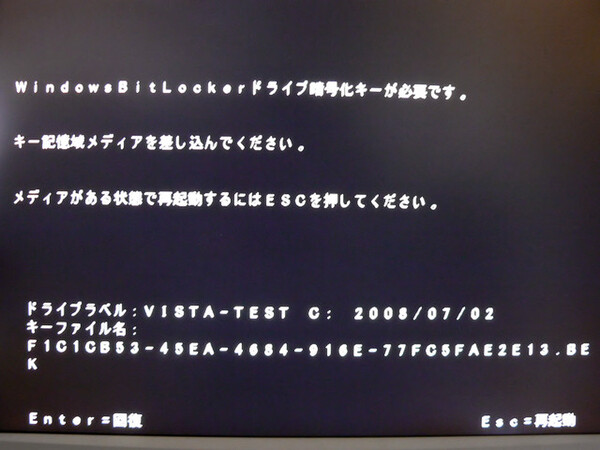

まずは起動キーの設定を行なう。今回はUSBメモリーのみを使用するので、鍵を保存するUSBメモリーをパソコンに装着して、「スタートアップUSBキーを要求する」を選択。該当のUSBメモリーに鍵を保存する。

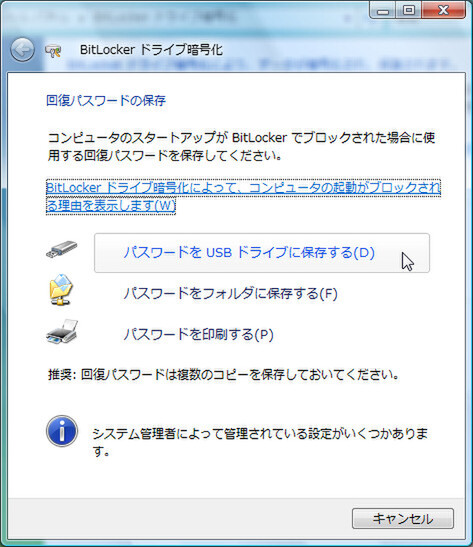

続いての「回復パスワードの保存」は、48桁のパスワードを保存、または印刷する作業だ。回復パスワードは起動キーのUSBメモリーを紛失したり、起動ボリュームになんらかの変更があった場合などに使用する。暗号化ボリューム上には保存できないので、印刷したりUSBメモリーに保存する。

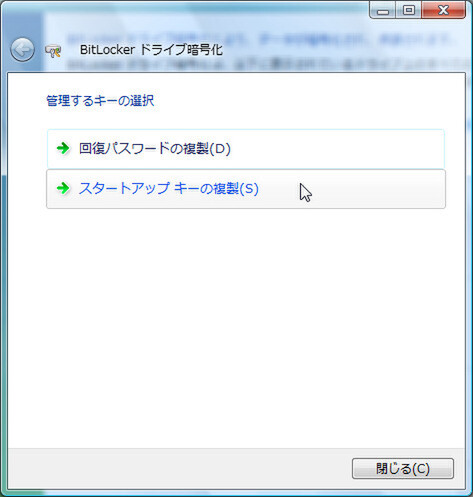

ちなみに起動キーや回復パスワードの複製は、BitLockerで暗号化を行なったあとにもできる。回復パスワードのファイル自体は単なるテキストデータなので、自分宛にメールで送っておくという手もある。どちらも複数用意しておくべきだが、これらが盗まれたりすれば、せっかくの暗号化も無意味になってしまう。扱いは慎重を要する。

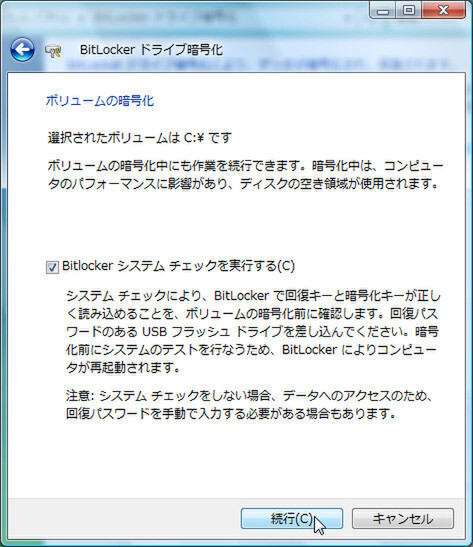

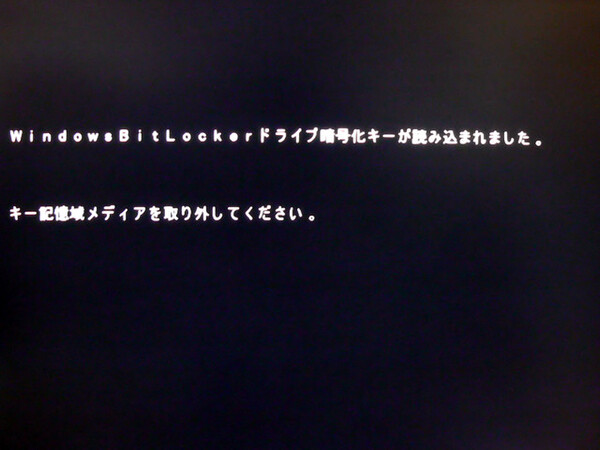

最後のダイアログでは、「BitLockerシステムチェック」を行なうか否かを指定するが、デフォルトのまま「続行」していい。その際には、回復パスワードを保存したUSBメモリーをUSBポートに挿しておくように。続行するとパソコンは再起動されて、BIOSからUSBメモリーにアクセスできるかどうかが確認される。

暗号化にはかなりの時間がかかる

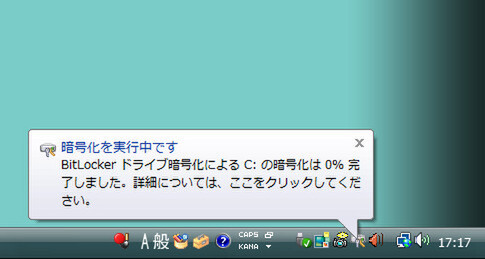

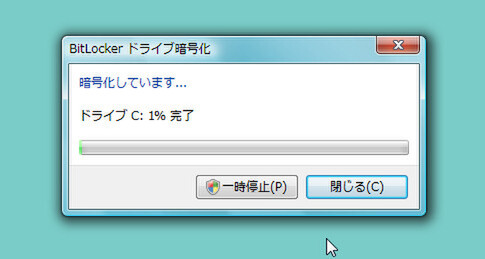

再起動後にWindowsにログオンすると、自動で暗号化が始まる。暗号化の処理中もWindowsは使える。暗号化処理はVistaの「ロープライオリティI/O」を利用して、優先度の低いディスクアクセスとして処理しているのだろう。

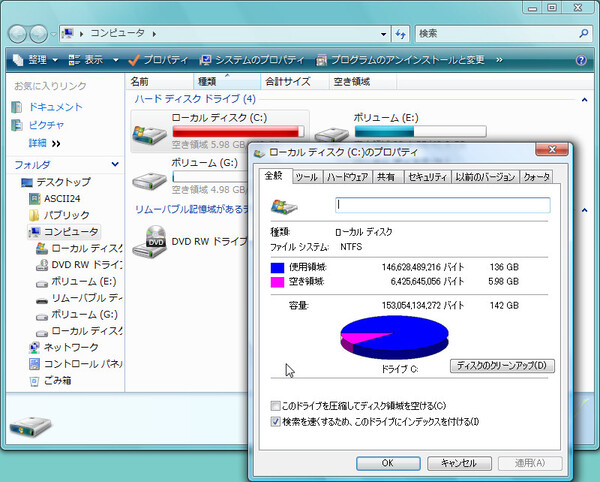

ただし、暗号化自体はかなり時間がかかる。特にデータ量が多く空き領域が少ないボリュームほど時間がかかる。テストでは容量144GB程度、使用領域25GB程度のOSボリュームを暗号化したのだが、ぴったり90分の時間がかかった※1。暗号化処理の進展を見ていると、データがある部分の暗号化には、1%分の処理に3分も要している場合があった。

※1 テストに使用したマシンの主な仕様は、CPU:Pentium D 930(3GHz)、メモリー:1GB、HDD:160GB SATA(7200rpm)など。

この連載の記事

-

最終回

PC

次世代Windows「Windows 7」は早ければ09年末に登場 -

第99回

PC

8GB以上のメモリーを認識できる64bit Vista -

第98回

PC

Vista Ultimateのみの特典プログラムが用意 -

第97回

PC

Vista SP1ではデスクトップ検索が自由に選べる -

第96回

PC

効果が薄かったReadyBoostが改善された -

第95回

PC

SP1ではIEEE 802.11nなど新ハード・技術をサポート -

第94回

PC

SP1でユーザーアカウント制御(UAC)が改良された -

第93回

PC

リモートデスクトップ接続が高速化された -

第92回

PC

Vista SP1でファイル/フォルダコピーが高速になった -

第91回

PC

暗号化ファイルもバックアップできるように -

第90回

PC

ドライブを指定できるようになったデフラグ - この連載の一覧へ