感動に必要な抽象性と個人的解釈

「感動を呼ぶデジタル表現とは何か」という議論をよく見聞きする。その文脈では、「臨場感」と呼ばれるゴールに向けた高解像度の映像や音響によってオリジナル情報の忠実な再現性を論ずる人が多い。クロード・E・シャノン※2の通信理論的な、ロスやノイズの少ない忠実な信号伝達と信号変換が感動を呼ぶという発想。これは、人間のための感動表現という視点ではなく、むしろ機械的(あるいは電気的)な見方だといえよう。

※2 米国の数学者クロード・E・シャノンは、1948年にその論文「通信のための数学的基礎」で情報の定量的な表現方法を論じた。ノイズがない状態で効率よく情報を送る符号化(第一定理)と、ノイズがある状態で正確に情報を送るための誤り訂正符号(第二定理)は、今日の情報理論の礎となっている

感動とは、細部まで高精細に表現し尽くした臨場感を提供する「完成作品」の中ではなく、適度な抽象度で表現された未完の作品を、鑑賞者のパーソナルな人生経験によって補いながら解釈するプロセスの中にこそ生まれるものだと私は考えている。その意味で、映画やテレビよりも詩や小説のほうが、一層深い私的な感動を呼び起こすチャンスが高い。

例えば、凝縮された五七五七七の短歌。字間や行間を自らの想像力とそれまでの人生の感動体験でいかに埋めるか、それが短歌鑑賞の喜びなのだと思う。そして、そのようにして読み手の想像によって完成した作品は、世界でひとつだけの自分で読み解いた作品であり、感動の大きな原動力になるのだ。

この表現の抽象性と個人的解釈による感動の話を人に伝えるために、私が頻繁に引き合いに出す作品は、若山牧水※3の歌である。

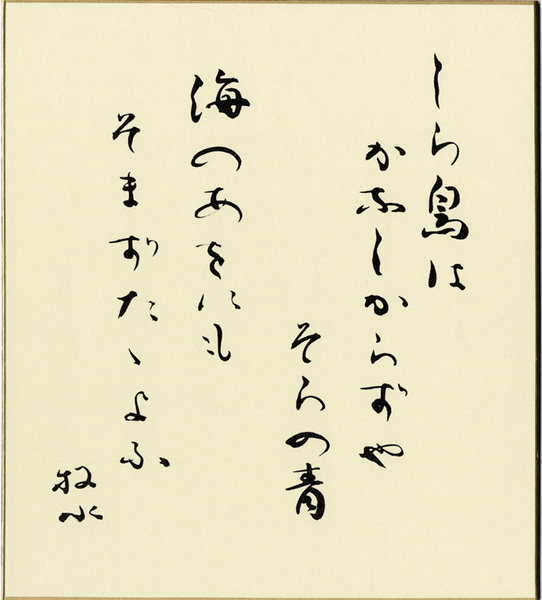

「しら鳥は かなしからずや そらの青

海のあをにも そまずただよふ」(牧水)

※3 若山牧水は、明治から昭和初期に活躍した宮崎県出身の歌人。旅を好んで各地で歌を詠み、日本全国に歌碑が設けられている。件の歌は1907年(明治40年)の「新聲」12月号に初めて発表され、第一歌集「海の聲」、出世歌集となった第三歌集「別離」に収録されている

これは、牧水の孤高を描いた映像的な歌である。私がこの歌から思い浮かべる原風景は、昔訪れた岩尾別の海岸の風景だ。

リュックサックをかついで、旧国鉄の周遊券を片手にユースホステルを旅して回った時代の想い出──紺碧の海の青、そして抜けるような空の蒼、その境界線をたゆたうように飛ぶ白鳥、その孤独なまでの純粋な白に、ひとり旅する孤独な自分の心象風景が重なった。岩尾別の海岸にたたずんだ20代の私は、深く感動したことを今でも覚えている。ひとり旅の孤独と、初めて牧水の歌を自分なりにしっかりと理解できたという喜びとが重なり、忘れ得ない青春の旅の原風景となった。

(次ページに続く)

この連載の記事

-

最終回

iPhone/Mac

Macintoshを通じて視る未来 -

第29回

iPhone/Mac

私のヒーロー -

第28回

iPhone/Mac

テレビの未来 -

第26回

iPhone/Mac

アンビエントディスプレー -

第25回

iPhone/Mac

切り捨てることの対価 -

第24回

iPhone/Mac

多重マシン生活者の環境シンクロ技法 -

第23回

iPhone/Mac

「プロフェッショナル 仕事の流儀」出演を振り返る -

第22回

iPhone/Mac

ニューヨークの共振周波数 -

第21回

iPhone/Mac

ロンドンの科学博物館で見た過去と未来 -

第20回

iPhone/Mac

アトムのスピード、ビットのスピード - この連載の一覧へ