ネーミングの重要性

ワイザーがタンジブル・ビットのビジョンに共感を覚え、さらにそれが彼のユビキタス・コンピューティングの思想と深い地下水脈を通じてつながっていることを明快に指摘してくれたことに、私は強い知的興奮を覚えた。彼がメールの中で述べたように、ユビキタスという言葉は、彼の思想を表現するには不適切なラベルだったのだと思う。

コンセプトの発明者の仕事は、新しいコンセプトを生み出すことだけにとどまらない。そのコンセプトを人々に正しく伝えるための「ネーミング」が重要な仕事なのである。

時代を超えて愛される普遍的なラベルは、強いビジョンに裏打ちされ、適度な抽象度を持たなければならない。そのラベルは手段ではなく目的を、人間にとって本質的な要件を、明確に言い切るものでなければならない。そして、確固たる実体がなければならない。 本来の意味を十分理解されず、マーケティングの文脈で濫用されているラベル「ユビキタス」は、残念ながら、かつてはやった「ニューメディア」や「マルチメディア」のように、一過性の流行歌のような運命にあると思われる。もしワイザーが生きていたなら、おそらく彼は「ユビキタス・コンピューティング」というラベルを捨て、「見えないコンピューター」をコアコンセプトとした新しいビジョンを作り上げていたに違いない。

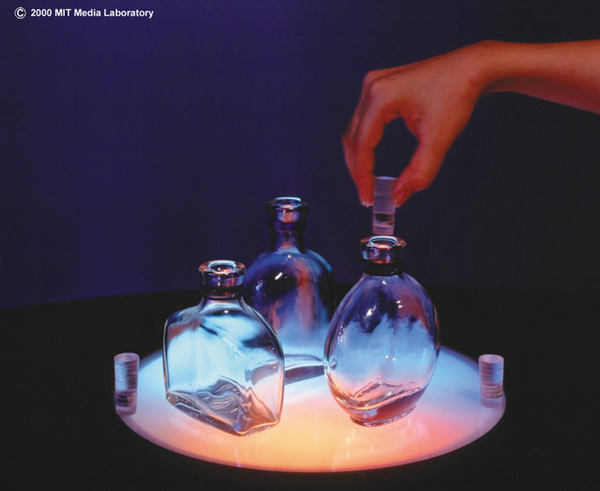

私が'99年に発表した「musicBottles※4」(ミュージックボトル)は、ワイザーの哲学のコアである透明なインターフェースの概念を自分なりに解釈して形にした作品である。これは、私からマーク・ワイザーにささげる贈り物だった。

※4 Ishii, H. Bottles: A Transparent Interface as a Tribute to Mark Weiser, in IEICE Transactions on Information and Systems, Vol. E87-D, No. 6, pp. 1299-1311, June 2004

(MacPeople 2005年9月号より転載)

筆者紹介─石井裕

米マサチューセッツ工科大学メディア・ラボ教授。人とデジタル情報、物理環境のシームレスなインターフェースを探求する「Tangible Media Group」を設立・指導するとともに、学内最大のコンソーシアム「Things That Think」の共同ディレクターを務める。'01年には日本人として初めてメディア・ラボの「テニュア」を取得。'06年「CHI Academy」選出。「人生の9割が詰まった」というPowerBook G4を片手に、世界中をエネルギッシュに飛び回る。

この連載の記事

-

最終回

iPhone/Mac

Macintoshを通じて視る未来 -

第29回

iPhone/Mac

私のヒーロー -

第28回

iPhone/Mac

テレビの未来 -

第27回

iPhone/Mac

表現と感動:具象と抽象 -

第26回

iPhone/Mac

アンビエントディスプレー -

第25回

iPhone/Mac

切り捨てることの対価 -

第24回

iPhone/Mac

多重マシン生活者の環境シンクロ技法 -

第23回

iPhone/Mac

「プロフェッショナル 仕事の流儀」出演を振り返る -

第22回

iPhone/Mac

ニューヨークの共振周波数 -

第21回

iPhone/Mac

ロンドンの科学博物館で見た過去と未来 -

第20回

iPhone/Mac

アトムのスピード、ビットのスピード - この連載の一覧へ