第2回 遠藤CCO、磨き屋の手仕事に感動の巻

(株)アスキー×松下電器産業(株)のコラボレーションによる、Let'snote10周年記念プロジェクト。前回、アスキー取締役の遠藤諭CCOがプレゼンした天板のアイデアは採用されたのだろうか!? 限定モデルのプロトタイプがついに明らかになる。

イラストの“輝き ”にインスパイアされました

前回の記事では、モバイルノートに一家言を持つ遠藤諭CCOが、“Let'snote”シリーズの開発/製造を行っている松下電器産業ITプロダクツ事業部に突撃。10周年ということがひと目でわかるように、「天板に大きく“数字の10”を入れるのはどうか」と開発担当者に提案した。現場では柄物や革張りといった案も飛び出したが、話が若干過熱気味になってしまったことが心配だ。

遠藤CCOが東京に戻って数カ月たったのち、松下側の担当者からついに連絡が入った。先日のアイデアを元に議論を重ね、ついに限定モデルのプロトタイプを作ったという。そこで今回は、再びITプロダクツ事業部を直撃し、プロトタイプの出来映えを確かめることにした。果たしてどのアイデアが採用されたのだろうか?

アスキー側のプロジェクト参加者が松下の会議室を訪れると、目の前に並んでいたのが銀色に輝く試作天板の数々だ。

商品企画を担当する井上剛志氏と天板の開発検討を行う工場技術チーム千原 崇治氏は、「“10”の文字は非常にユニークなアイデアでしたが、やはり天板の形状そのものを大きく変えるのはコスト的にも難しいです。遠藤さんからいただいたイメージイラストをよく見ると、天板がキラキラ輝いていますよね。われわれはこの輝きから着想を得て、金属っぽい素材感を前面に押し出そうと考えました」と語る。

千原氏は「Let'snoteシリーズは筐体にマグネシウム合金を採用していますが、これまではシルバーの塗装を行っていたため、素材感はあまり出ていなかったんです」と続ける。

プロトタイプを手に取ってみて遠藤CCOも「なるほど、金属の素材感で来ましたか」と関心を示す。“10”の天板が採用されなかったのは残念だが、金属の素材感で勝負するというアイデアも面白い。

磨きを担当するのは 新潟・燕市の職人だ!

さらに千原氏は、「単に金属をむき出しにしただけではつまらないので、金属の素材感をより強く出すために、取引先の(株)カサタニとタイアップし、ブラスト処理を用いて金属感が実現できた。さらに、インパクトを持たす為に、鏡面部分を作ろうと考えました」と、天板の表面処理についても教えてくれた。

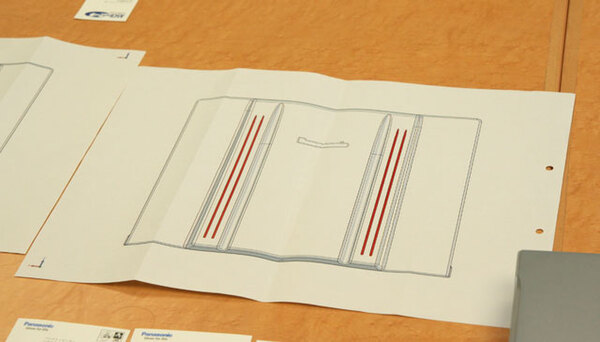

デザイナーと一緒に、天板のどの部分に磨きを入れるかというデザイン案を紙で起こし、有望そうなものについて試作してみたという。

とはいえLet'snoteの天板は、耐久性を上げるために“ボンネット構造”という複雑な構造を採用している。平らな板ならともかく、この天板の一部をきれいに磨き上げるというのは、かなり難易度が高いのではないだろうか?

「実はありとあらゆるモノをきれいに磨き上げてしまうスペシャリスト集団を見つけました。その名も“磨き屋シンジケート”です」と教えてくれたのは千原氏だ。

磨き屋シンジケートは、洋食器で有名な新潟県の燕市に拠点を置く金属研磨の共同受注グループで、大手メーカーの有名オーディオプレーヤーの部品研磨なども手掛けているという。

彼らの職人技を持ってすれば、Let'snoteの天板の一部に磨きを入れるという難しい作業も十分実現できる。このウワサを聞きつけた松下関係者が磨き屋シンジケートを訪れ、プロトタイプの研磨をお願いしたそうだ。

磨き屋シンジケートという名前のインパクトもさることながら、さらにアスキー側のプロジェクト参加者を魅了したのはその磨きの現場だ。千原氏が「作業風景はこんな感じなんです」と手渡したのは小さな町工場の写真だった。

部品のひとつひとつを手に取って丹念に仕上げていくという写真を見ているうちに、職人の磨きにかける情熱が伝わったのか、遠藤CCOも「これを見せられたら、もう唸るしかないねー」とつぶやく。「やはり、職人の手作業っていうのがいい。暖かみを感じるというか。従来のLet'snoteシリーズの天板にはなかった素材感あふれる仕上げが楽しみだ」とすっかり納得した様子だ。

担当者が試作品の中から選んだデザインにもOKが出て、「限定モデルの天板はこれでいこう」となった。いよいよコラボ天板の完成品のお披露目となる次回にご期待あれ!

Let'snote 10年の歩みを振り返る

今年の夏でちょうど10周年を迎えるLet'snoteは、最先端の技術を搭載した高性能モバイルノートとして、ヘビーモバイラーからビジネスマンまで多くのユーザーの支持を集めてきた。ここでは歴代の名機を駆け足で振り返ってみよう。

松下のノートパソコンに初めてLet'snoteという名前が付けられたのが、1996年6月に登場した『AL-N1』だ。AL-N1は、バッテリーを2本内蔵できることが特徴だった。

1997年にはAL-N1の後継として光学式トラックボールを採用した『AL-N2』が登場。操作性のよさが評判になった。同じ年の11月には、A5サイズで約1kgの重量を実現したミニノート『AL-N4』も登場。大容量バッテリー装着時に約8時間という長時間駆動を実現し、人気を集めた。

1998年10月には、カメラユニットや携帯電話インターフェイスを搭載可能なミニノート『CF-C33』が登場。同年12月に発売された2スピンドルノート『CF-A44』も歴史に残る名機だ。着脱式光学ドライブを搭載し、長時間バッテリーに交換することも可能だった。

1999年9月には、ピアノのような美しい光沢ボディを採用し、PHSによる宅内ワイヤレスを実現した『CF-A1』が登場。Let'snoteロゴも、現在使われているものに変更された。

新世代Let'snoteとして、華々しいデビューを飾ったのが、'02年3月に登場した『CF-R1』だ。約960gという重さで約6時間駆動を実現したうえ、マグネシウム合金製の頑丈ボディーまで採用。軽い/長時間動作/頑丈という三拍子揃ったビジネスモバイルノートとして人気を集めた。

2002年11月にはひと回り大きな12.1インチ液晶ディスプレーを搭載した『CF-T1』が、2003年6月には独自のシェルドライブ搭載の2スピンドルノート『CF-W2』が追加された。

2004年2月には14.1インチ液晶ディスプレー搭載の『CF-Y2』が登場し、新世代Let'snoteのラインナップが完成。以後、R/T/W/Yの4シリーズがモデルチェンジを繰り返し、そのたびに性能を向上させてきた。