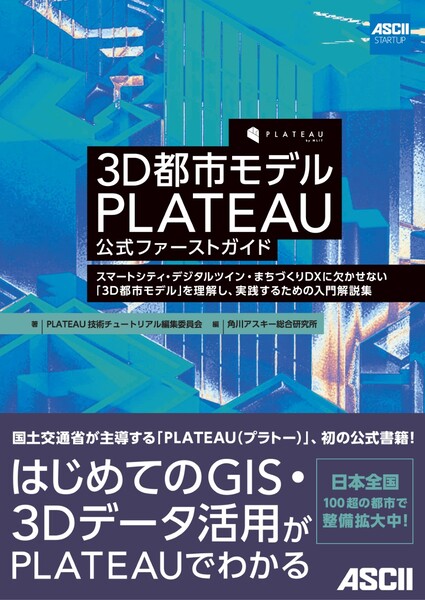

独自VPSとPLATEAUで創る都市のデジタル広告がグランプリ。未来のプロダクトアイデアをスタートアップ8社がプレゼン

「PLATEAU STARTUP Pitch 02」レポート

提供: PLATEAU/国土交通省

審査員特別賞は「長距離無人航空機による広域デジタルツイン」(株式会社テラ・ラボ)

審査員特別賞は「長距離無人航空機による広域デジタルツイン」(株式会社テラ・ラボ)が受賞した。

株式会社テラ・ラボは、災害発生時に空間情報を迅速に計測して提供することを追求するスタートアップ。「長距離無人航空機による広域災害情報支援システム」について研究開発を進めてきた。これは地理空間情報の中でも、中高度・広域レイヤー部分でのデータ収集を目指すという位置づけになる。

一般的な地理空間情報の収集元は、主に観測衛星・航空機・ドローンだが、個々のソースの特性によっては「うまく計測できない部分が出てしまう」と、同社事業企画部長の村松忠久氏は言う。

例えば、観測衛星の場合は比較的広域をカバーできるが、地上分解能は低い。また時間分解能は高度によって異なるため一概には言えないが、あくまでその衛星が来たタイミングになる。ドローンが担う領域の場合、高度が低いぶん分解能は高くなるが、バッテリータイプのものでは一度の飛行時間は15分から20分であり、撮影範囲は2、3ヘクタール程度で広い範囲は撮影できない。こうした現状に対し、観測衛星とドローンの中間ということで新たな飛行機を使えないかと考えたという。

同社が模索を始めているのが、複数の航空写真をもとにした3D画像の作成だ。村松氏は、この試みがPLATEAUの3D都市モデルの精度向上に貢献できると提案する。スライドでは約10cmレベルの地上分解能のものが紹介されたが、こうしたものを採用することでPLATEAUの情報の精度がより向上するという。また今後、PLATEAUを使って展開されるサービスの多様化にもつながるだろうとした。

株式会社テラ・ラボでは、データの更新頻度を高めるため、このような計測を安価に継続的かつ定期的にできるような仕組みづくりを進めている。航空測量という分野で考えると飛行機の手配の問題、費用の問題など多くの課題があるが、長距離をゆっくり飛べるような飛行機を複数飛ばしておくことができれば、突然の災害時にもすぐに対応できるのではないかとする。

現在は、自社設計の無人航空機の実用化を進めながら、モーターグライダーを使って実験を行っている段階だ。従来の航空測量は飛び方や精度が決まっているが、目的に適した飛び方を探るという意味で、データの取り方を研究しはじめているという。

審査員の長野泰和氏は受賞の理由として、次のように述べた。

長野氏:審査員の中で激論を交わしての授賞になりました。やはり希少性のあるデータを継続的に取得し続けるという、このビジネスは非常にスケーラビリティがあるなというところで表彰させていただきました。

テラ・ラボ村松氏の受賞コメントは次のとおり。

村松氏:PLATEAUのできあがったデータを使うというよりは、PLATEAUを支えるデータをどのようにメンテナンスして、継続的に利用していけるような環境を提供できるかという文脈でお話をさせていただいたので、まさか賞をいただけると思っていませんでした。我々が作ろうとしている無人航空機は、あのサイズのものはまだ国産ではありませんので、そこにもチャレンジしていきたいと思います。さらに、能登半島地震があった地域の上空から精緻な地理情報を取ることができないかと検討し調整している段階です。PLATEAUの下支えも含めて、今後もさまざまなところで貢献していきたいと思います。