OKI

「従来法での計測不能領域を革新的手法により計測可能にする産業プロセス用センサー」の開発がNEDOエネルギー・環境新技術先導研究プログラムに採択

概要

一般財団法人 電力中央研究所(理事長:松浦昌則、本部:東京都千代田区、以下、電中研)、中国電力 株式会社(代表取締役 社長執行役員:清水希茂、本社:広島県広島市、以下、中国電力)、北海道電力 株式会社(取締役社長:藤井裕、本店:北海道札幌市、以下、北海道電力)、公立大学法人大阪 大阪府立大学(学長:辰巳砂昌弘、本部:大阪府堺市、以下、大阪府立大)、沖電気工業 株式会社(代表取締役社長:鎌上信也、本社:東京都港区、以下、OKI)、非破壊検査 株式会社(代表取締役社長:山口多賀幸、大阪府大阪市、以下、非破壊検査)は、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下、NEDO)の委託事業である「エネルギー・環境新技術先導研究プログラム」の研究開発項目の一つである「従来法での計測不能領域を革新的手法により計測可能にする産業プロセス用センサー」の開発を実施します。本研究開発では、次世代火力発電プラントの配管や化学プラントの反応装置などの750℃以上の高温下における温度・ひずみ・AE(注1)計測技術や、光ファイバセンサー用リアルタイム信号処理技術、実構造物の高速クリープ解析技術の開発を行います。なお、本委託事業は7月24日付で採択され、現在契約手続きを進めております。

1. 背景

わが国で技術開発が進められている次世代火力発電プラント(注2)は、再生可能エネルギーの出力変動を調整する役割が期待されていますが、起動停止時や負荷変動時に生じる異常過熱によって伝熱管クリープ破断(注3)やエネルギーロスが生じやすくなるため、異常過熱箇所をリアルタイムで特定することが望まれています。また、化学プラントのような高温反応装置では、不均一な化学反応によるホットスポット(注4)の検出や、ノズル溶接部に発生するき裂の監視が望まれています。

しかしながら既存の高温用センサーは、計測精度、空間分解能、耐久性が低く、一般的なクリープ解析手法は計算に長時間を要することから、超高温で稼動する産業設備の温度分布、ひずみ分布、き裂のオンライン監視とクリープ解析にもとづくリアルタイムでの余寿命評価は不可能でした。

2. 研究目標・実施項目

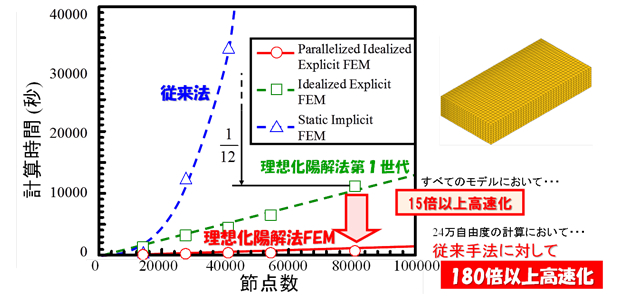

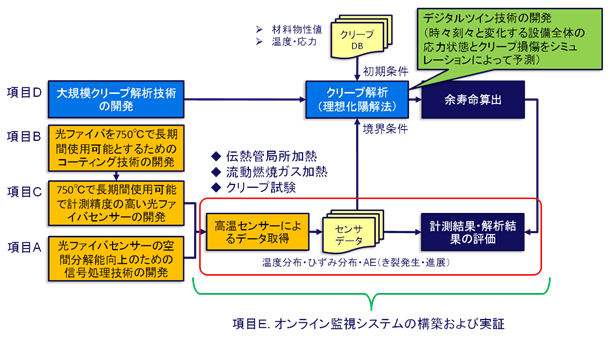

このたび開始するプロジェクトでは,750℃以上の高温下での安定的な計測を実現する光ファイバコーティング技術と、この光ファイバを使った温度・ひずみ・AEセンサー、10cmの分解能でリアルタイムでの温度分布計測を実現する光ファイバセンサー用信号処理技術、理想化陽解法FEM(注5)により従来比100倍以上の高速化を実現することで実構造のクリープ解析を可能にする技術の開発を目指します。

さらに将来的には、今回開発する各要素技術を組み合わせて超高温下で動作する設備・機器をデジタルで完全に再現するデジタルツイン(注6)化を実現していきます。これにより、リアルタイムの状況把握が可能になり、装置の余寿命管理や装置動作への高精度なフィードバックによる省エネルギー化、ならびに熟練の技術者の暗黙知の伝承に繋げていきます。

具体的には、2019年7月から2か年の計画で以下の研究実施項目を推進しています(詳細は技術開発の概要を参照)。

実施項目A:光ファイバセンサーの空間分解能向上のための信号処理技術の開発

実施項目B:光ファイバを750℃で長期間使用可能とするためのコーティング技術の開発

実施項目C:750℃で長期間使用可能で計測精度の高い光ファイバセンサーの開発

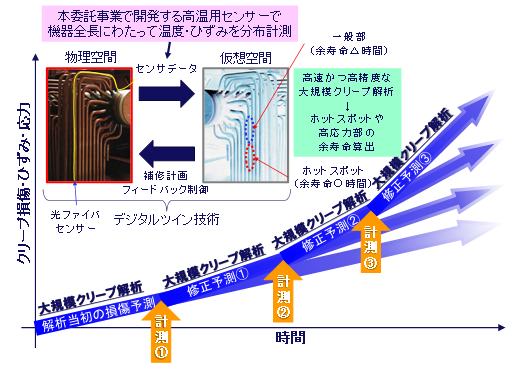

実施項目D:大規模クリープ解析技術およびそれを用いたデジタルツイン技術の開発

実施項目E:オンライン監視システムの構築および実証

3. 将来の社会実装イメージ

超高温環境下で動作する大規模な産業システムのデジタルツイン化が実現することで、稼動しているシステムにおけるホットスポットの発生状況、溶接部分の応力分布といった重要な情報に、仮想空間上で容易にアクセスすることが可能になります。これらのデータから装置の余寿命を予測したり、データをフィードバックして装置の動作を制御したりすることが容易になるため、装置の省エネ化や長寿命化が期待できます。さらに、このフィードバック制御を短時間で繰り返すことで装置の余寿命の予測精度が飛躍的に向上することが期待できます。

技術開発の概要

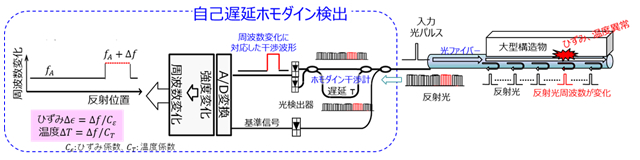

・実施項目A:光ファイバセンサーの空間分解能向上のための信号処理技術の開発

(担当機関:OKI)

光ファイバの温度変化やひずみを、光ファイバを伝搬する光信号の反射光に生じる周波数変化から精度良く抽出する自己遅延ホモダイン信号処理方式(注7)を新規に開発し、長さ500mの光ファイバの任意の場所に生じた温度とひずみの変化を10cmの位置精度で瞬時に計測する技術を実現します。

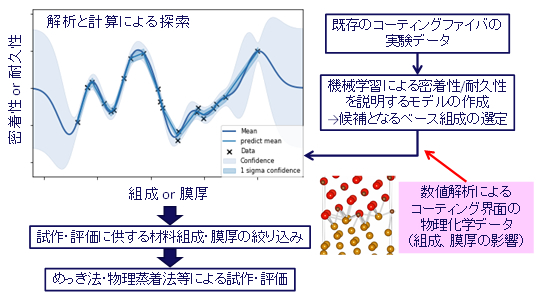

・実施項目B:光ファイバを750℃で長期間使用可能とするためのコーティング技術の開発

(担当機関:電中研)

既存のコーティングファイバの実験データをもとに機械学習(注8)を適用することで、より高温に強いコーティング材料組成を選定し、試作評価を繰り返すことで750℃の超高温環境下で長時間使用可能な光ファイバコーティング技術を開発します。

・実施項目C:750℃で長期間使用可能で計測精度の高い光ファイバセンサーの開発

(担当機関:電中研、中国電力、北海道電力、非破壊検査)

実施項目Bで開発した超高耐熱光ファイバを用い、(1)燃焼ガス中で伝熱管の表面温度(最高750℃)を10,000時間以上、10cm間隔、計測時間1秒で分布計測可能で、内部での自然対流を抑えた微小径導管を用いた光ファイバ温度センサー、(2)配管系統の軸方向ひずみを750℃で10,000時間以上、10cm間隔、計測時間1秒で分布計測可能な光ファイバひずみセンサー、(3)750℃で10,000時間以上安定して使用可能な、き裂モニタリング用の光ファイバAEセンサーを開発します。

・実施項目D:大規模クリープ解析技術およびそれを用いたデジタルツイン技術

(担当機関:大阪府立大)

溶接部向けの高速解析ツールである理想化陽解法FEMにクリープ損傷解析技術を導入することで、実用上十分な速度での実構造規模でのクリープ解析技術を開発します。

・実施項目E:オンライン監視システムの構築および実証

(担当機関:電中研、中国電力、北海道電力、OKI、非破壊検査)

実施項目AからDで開発した個別要素技術を組み合わせ、超高耐熱光ファイバセンサーで得られた各種データを大規模クリープ解析シミュレーションに投入することで、リアルタイムで高温環境下の大規模システムの応力状態とクリープ損傷をシミュレーションで予測可能なオンライン監視システムを構築し、実証実験でその効果を確認します。

用語説明

注1:AE(アコースティック・エミッション)

材料や構造物内での損傷にともなって弾性波が生じる現象であり、その弾性波を検出・解析することにより、破壊過程の解明や破壊箇所の見極めが可能となる。

注2:次世代火力発電プラント

現状の発電方式に比べ発電効率が10%程度以上高い、将来の高効率の発電方式のプラントの総称である。具体的には、A-USC(先進超々臨界圧)、1700℃級GTCC(超高温ガスタービン複合発電)、GTFC(ガスタービン燃料電池複合発電)、IGFC(石炭ガス化燃料電池複合発電)、1700℃級IGCC(石炭ガス化複合発電)、水素ガスタービン発電プラント等であり、今後、世界中のプラントでこれらの発電方式に置き換えることができれば、発電効率を現状の平均35%から45%に向上でき、世界で22億ton/年(2015年の全世界CO2総排出量330億tonの6.6%)のCO2排出量削減が可能となる。

注3:クリープ破断

クリープ(高温下において物体に一定の応力を加えると時間とともに変形して行く現象)条件下で生じる破断のこと。

注4:ホットスポット

超高温ボイラの燃焼が不安定になると、伝熱管の表面が局所的に加熱されることがある。また化学プラントの高温反応装置も反応が局所で急激に進むことがあり、それらの高温集中エリアをホットスポットと呼ぶ。これが発生すると、エネルギーロスや安全性の低下を引き起こす。

注5:理想化陽解法FEM

大阪府立大学が開発した超高速シミュレーション手法。主に溶接解析用として産業用に広く使用されている。

注6:デジタルツイン

実空間上にある物理情報(機器や設備の稼働状況、環境情報など)をリアルタイムで収集する一方、仮想空間上においてもシミュレーションを実施することで、未来の物理情報を予測する方法。

注7:自己遅延ホモダイン信号処理方式

検出すべき光信号を二分岐した後、一方を時間的に少し遅らせて再び合波することにより、同じ信号の時間的に異なる部分同士を干渉させる方式。光信号に周波数変化があると、周波数変化の程度によって干渉波形が変化するため、干渉波形の変化から光信号に生じた周波数変化を逆算することが可能となる。

注8:機械学習

コンピュータに実験などで得られたデータを読み込ませ、様々なアルゴリズムに基づいてデータを分析し学習させる手法。従来では気づきにくいデータに潜む特徴や法則を見つけ出すことで、新しいデータを分析し予測することが可能となる。

研究全般に関するお問合せ

電力中央研究所 広報グループ

TEL:03-3201-5349(広報グループ直通)

各社個別の案件に関するお問合せ

中国電力 地域共創本部 報道グループ

TEL:082-544-2864(報道グループ直通)

北海道電力 広報部 広報企画グループ

TEL:011-251-4076(直通)

大阪府立大学 広報グループ

TEL:072-254-9103(広報グループ直通)

沖電気工業 経営企画本部 広報部

TEL:03-3501-3835(直通)

非破壊検査 安全工学研究所

TEL:06-6539-5823

以上