前回に引き続き、1月8日に行なわれたCESの基調講演から、今回はGPU周りの話をしよう。AMDが昨年開催した発表会Next Horizonの時点での情報を元にした限りでは、Vega 7nmをゲーミングに持ってくるとは想像できなかったこともあり、連載485回の最後で「ゲーミングGPUに転用するにはやや厳しい」と書いた。

ところが、そうした予想を裏切っていきなりRadeon VIIを発表してしまったわけで、しかも発売日に完売という状況になっている。

すでにRadeon VIIの性能そのものについては加藤勝明氏のレビューがあるのでそちらをご覧いただくとして、そもそもなぜ筆者がRadeon VIIをゲーミングに持ってくると思わなかったのかを説明したい。

7nmに微細化したわりには

ダイサイズが大きすぎる

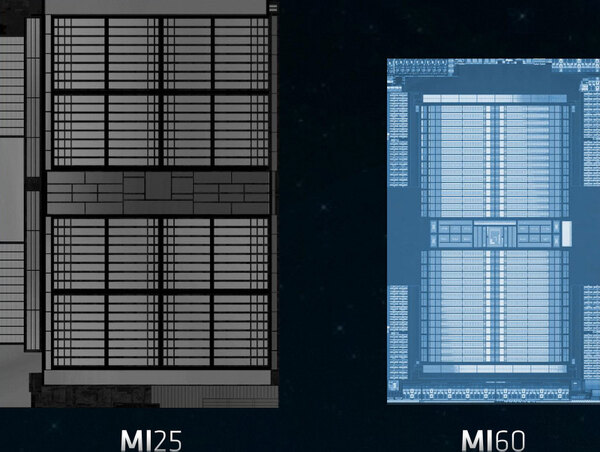

下の写真はNext Horizonにおけるスライドから、Vega 10とVega 20のダイの部分をアップにしたものだ。

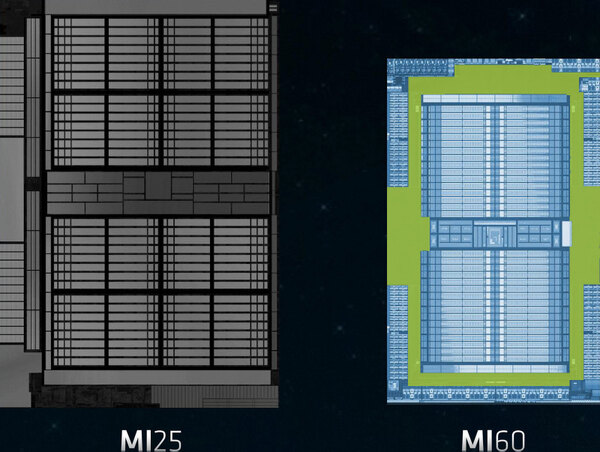

Vega 10はダイサイズが486mm2、Vega 20は331mm2と発表されている。「いくらなんでも大きすぎる」というのが、筆者の偽らざる心境である。実際ダイの内部を見ると、Vega 10の方は486mm2をほぼ使い切っているのに対し、Vega 20の方はかなり空きがある。下の画像で黄色くマークした部分は、実際には配線だけが通っている領域と思われる。

面積比で言えば26.8%、89mm2弱が「単に配線だけ」に費やされている計算になる。逆に言えば、パーフェクトな最適化が行なわれていれば、242mm2程度で収まる計算になる。

この最適化は7nm世代ではとても重要である。これが来年以降スタートするEUV(極端紫外線)では多少コストが下がるが、DUV(深紫外線)のマルチパターニングを使うTSMCの7nmの場合、ウェハーコストは16nm世代のほぼ倍近くに跳ね上がると見られているからだ。

おそらくGlobalfoundriesの14nmもTSMCの16nm世代とほぼ同等であり、ということはVega 20は本来Vega 10の半分ほどのダイサイズに抑えないと、原価が一緒にならない。

実際は331mm2と68%ほどにしか縮まっていないので、想定されるチップの原価は36%ほどVega 10よりも高くなる計算だ。つまり、14/16nmで660mm2ほどのダイを製造したのと同等のコストになる。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ