昭和の黒電話×最新技術がカギ 認知を意識したプロダクトデザインとは

国内の”知の最前線”から、変革の先の起こり得る未来を伝えるアスキーエキスパート。京都大学の小栁智義氏によるライフサイエンスにおけるオープンイノベーション最新動向をお届けします。

今回はアスキーエキスパート第29回の坪井さんの回(「ボット、AIスピーカーの先のインターフェース」)を引き継いで、インターフェースを絡めた話題を提供する。

「お客様のニーズを満たす」という言葉は、新しい製品、サービスを開発するうえでは必ずキーとなる要因として聞かれる言葉だ。

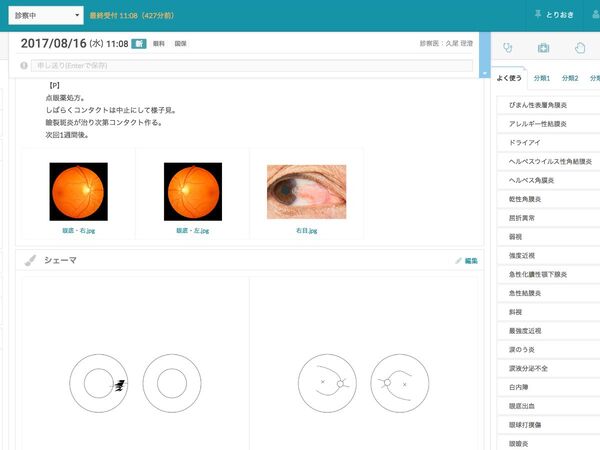

「医療」の領域ではニーズと言えばいわゆる「アンメット・メディカル・ニーズ」と呼ばれるニーズが最も重視されており、治療方法のない病気を治すための薬や医療機器の開発がまず優先される。最近ではスタンフォード大学発の「バイオデザイン」という手法がデザイン思考を取り入れた医療機器開発の手法として日本でも広がりつつあるが、それでも使用する主体は医師を中心とした医療従事者を想定していることが多い。

しかし医療の現場では医療機器や器具を使うのは医療サービスを提供する側に限らず、患者自身、あるいは患者の家族であることも多い。当然のことながら機器操作のプロフェッショナルでないので、そのインターフェースはできるだけ簡便かつ直感的に操作できることが望ましい。

ところが実際には、医療関連の製品は薬事規制の対象になっていたり、医療費削減のための究極のコスト削減を求められるために開発の段階では機能的な評価が優先され、「デザイン」を考慮する余地は少ないそうだ。医療関連製品の多くは特定の疾患、特定の場面での使用を念頭に置くため、家電や自動車のように「大量生産」によって規模の経済でコスト削減を図ることは難しく、結果的に“高額かつイケてないデザイン”の製品を使い続ける状況になっている。

筆者が運営をサポートしている京都ビジネスデザインスクール(公益財団法人京都高度技術研究所運営 以下KBDS)ではこのような状況を、特に介護分野でビジネスデザインの手法で解決する方法を模索してきた。

同スクールではデザイン思考をベースに介護施設の見学や介護士の方々へのヒアリング、専門家のレクチャーなどを受けてきたが、いずれのソリューション提案も上述の「大量生産の壁」に阻まれており悶々としてきた。そんな中でひとつ面白い意見を聞くことができた。

認知症患者に日々接している医師との議論の際に出てきた話なのだが、「年配の方は血圧の管理のために毎日血圧を測ってノートに記録する人が多いが、先日診察した軽度認知症の患者さんの家族から『うちの親が突然血圧のノートを書かなくなった』と相談された」という。そして「その後もたまに記録している日もあるらしい」とのこと。よくその背景を聞いてみると、どうやら数字が読めなくなっているらしいということがわかった。

高齢者にとって「デジタル数字」が読めない理由

この話をKBDSのメンバーでシェアしたところ、認知症における「情報認識のプロセス」が実は問題なのではないか? と言う議論が起こった。KBDSではメイン講師を務める奥田充一氏(株式会社memesスクエア代表、元シャープ株式会社ソフトデザインセンター長)の下で、独自のデザイン理論を背景とした事業創出の実践的な教育を行なっている。

ここでは人間が目から入った情報を処理するプロセスを「感受」「連想」「構造」「理解」という4段階に分けて考え、そのステップをビジネスの構築と、製品デザインに反映させている。

この理論を上述の軽度認知症の患者さんのケースに当てはめてみると、血圧計で表示されている「数字」は目から入って来ているはずで(感受)、その「数字」は何らかの変化のある文字列であることは連想できているかもしれない(連想)。しかしそれが概念を伴った「数字」として認識できていない(構造のエラー)可能性があるのではないか? ひょっとしてデジタル数字の「6」が英小文字の「b」に、「8」は漢字の「日」に見えているのではないか? という仮説が生まれてきた。さらに言えば、「デジタル数字」(7セグメントディスプレイ)がそもそも良くないのではないか?

京都大学で在宅介護を専門としている木下彩栄教授によると、この仮説は部分的に正しそうだという。実際にデジタル数字をランダムに表示して患者さんに読んでもらうと、デジタル表記が特殊な「4」や、「日」に見える「8」が読めない人は多く、驚いたことに「3」は英大文字の「E」に見える人もいたらしい。さらに、通常のフォントの数字は読めるのに、やはり家電製品で多用されている「デジタル数字」が読めないらしいことがわかってきた。

前述の奥田氏の理論によると、人間は目から入った情報を認識する際に過去の経験(構造)に照らし合わせて判断を行なおうとする。デジタル数字は電卓やデジタル時計が普及し始めた1970年代に多くの日本人が使うようになったが、現在の後期高齢者の世代は当時すでに30代を超えており、デジタル数字を数字というよりは「記号」として読み取り、その後に手書きやほかのフォントの数字に読み替えてから理解していたのではないかと推察される。つまり、高齢者にとっての「デジタル数字」は「数字の概念」としての認知までの距離が遠いということだ。

ちなみに血圧計の課題と同時に木下教授が在宅介護の課題として提示した課題が、「電話をかける」だ。認知症の進行とともにさまざまな生活用具が使えなくなり自立的な生活が困難となるが、その際に生活用具のデザインによって少しでも自立的な生活(自立的日常動作;ADL:activities of daily living)を可能にできるのではないか?

たとえば何か起こった際に連絡をとる、つまり電話ができれば、少しでも介護負担の少ない期間が伸びるだろうというのだ。現実的に最近ではさまざまな高齢者見守りのサービスが開発されているが、木下教授によると「黒電話」があればその課題も軽減できるのではないか、ということだ。

面白いことに奥田氏は2001年に「モバイルネットワーク時代のユーザインタフェース」(シャープ技報、第81号36−40ページ)で現在の後期高齢者世代の特徴を「直接操作する構造の世代」として定義しており、「これらのユーザインタフェースは、電源を入れたり、チャンネルを切り替えたりするスイッチと言う概念で、また電話機の場合はダイヤルを回すと言う概念で捉えられる。」(原文ママ)と述べている。

いまの後期高齢者は黒電話のようなタンジブル(編注:実体での触れるものがある様子)な操作を好む「直接操作する構造の世代」というのだ。まるで今起こっている議論を2001年に予見していたかのようだが、黒電話の導入はその意味でも合理的だ。さらに木下教授と奥田氏の理論を組み合わせると「デジタル数字苦手世代」はいわゆる「タンジブル」なインターフェースの世代と重なっているようだ。

人間の生理的な認知能力を意識したデザインが必要ではないか

さて、話を「大量生産の壁」に戻す。我々は介護現場でのソリューション開発に規模の経済を持ち込めないことで悩んでいた。それでは来るべき団塊の世代が後期高齢者世代へ突入することを好機と捉えて、「タンジブル」かつ「レトロ」なフォントを持つ家電製品をデザインして大量生産することが解なのだろうか?

我々はそういった単純なデザインが解ではないと考えている。「進歩しつつあるウェアラブルのツールや分析技術を駆使することにより、人間の生理的な認知能力を意識したプロダクトデザインが可能となる」という仮説を元に、プロダクトデザインと認知機能についての研究を行なっている。

これまでのプロダクトデザインではいわゆる「使いやすい」デザインや「製品コンセプト」を反映させたデザインとその評価はなされてきたが、人間の生理的な認知能力を意識したデザインは初めての試みではないだろうか? 今回の試みが実現すれば、奥田氏曰く「プロダクトデザインの業界に大きなインパクトを与えることができる!」そうだ。

感の良い読者はお気づきであろう。我々はデザイン思考で言うところの「エクストリームユーザー」の観察を通じて「認知機能とフォントの関係」や「タンジブルデザイン」という気づきを得た。軽度認知症患者の方々と向き合うことで、特定のデザインが「なぜその形であらねばならないか?」という疑問に、トレンドやセンスと言った主観的なデザインの判断基準ではない、人間の動物としての機能、能力を基準とした評価基準ができようとしている。

近い将来AIがプロダクトデザインを担い、ブラックボックスから出てきたデザインが飛ぶように売れる時代が来るだろう。その時に、我々のグループが作ろうとしているデザイン評価ソリューションは、人間がどうやってそのプロダクトを認知しているのか? なぜ売れるのか? を帰納的に理解することができると期待している。実際にその「理解」を測定する尺度も、科学技術の発達によって得られつつある。その話題については今後機会があればご紹介するので、乞うご期待!

アスキーエキスパート筆者紹介─小栁智義(こやなぎともよし)

博士(理学) 京都大学大学院医学研究科「医学領域」産学連携推進機構 特定准教授。より健康で豊かな社会の実現を目指し、大学発ベンチャーを通じたライフサイエンス分野の基礎技術の実用化、商業化に取り組んでいる。スタンフォード大学医学部での博士研究員時代にベンチャー起業を通じた研究成果の事業化に接し、バイオビジネスでのキャリアを選択。帰国後は多国籍企業での営業/マーケティング、創薬、再生医療ベンチャーでの事業開発職を歴任。現在は大学の産学連携業務に従事し、国立研究開発法人日本医療研究開発機構「創薬技術シーズの実用化に関するエコシステム構築のための調査研究事業」分担研究代表者も務める。経済産業省プログラム「始動Next Innovator」第1期生。大阪大学大学院卒。