動作周波数の向上で性能を稼ぐ

Netburst Architecture

前回紹介したとおり、インテルはPentium III世代の最後で、AMDの「Athlon」(K7)にやや後れを取ることになる。それは単に動作周波数のみならず、性能という観点でもそうだった。

AMDの場合、K6世代は整数演算性能はともかく、浮動小数点演算性能が低く、この点でインテルの敵ではなかった。ところがK7ではこうした弱点をすべて潰してきた。しかも、パイプライン段数が若干多いこともあって、同じプロセス同士ならPentium IIIアーキテクチャーはやや分が悪い勝負になることが明白だった。

傍から見ている分には、新しく登場した製品が前から存在する競合製品に負けていたら話にならないわけで、その意味ではK7は妥当な競合製品だったと言える。だがインテルとしては、当然方向性を変えざるをえない。

そこで登場したのがNetburst Architectureである。ようするに、動作周波数を上げやすいアーキテクチャーにすることでトータル性能を稼ぐ、というものである。実際に初期のPentium 4「Willamette」の場合、同一周波数のPentium IIIと比較した場合は、明確に性能が落ちた。

ところがPentium IIIでは、180nmプロセスで1GHzどまり、130nmでも1.4GHzどまりだったのに対し、Netburst Architectureでは180nmで2GHz、130nmでは3.4GHzまで動作周波数を引き上げることに成功する。仮にPentium IIIの半分の効率だったとしても、動作周波数を倍以上に引き上げられることで、トータル性能はむしろあがる、という発想である。

実のところ、こうした発想はインテルだけのものではない。IBMは同社のメインフレーム向けプロセッサーである「POWER」シリーズを、「POWER5」の世代までは普通に(という言い方も変だが)開発してきた。ところが、2007年にリリースされた「POWER6」は、一転して動作周波数を稼ぐ方向にデザインを変更して、5GHz動作製品までリリースするに到る。

ただ、これにはやはりいろいろ問題があったようで、「POWER7」では再びコンサバティブなデザインに戻り、動作周波数もむしろ落ちている。こうしてみると、動作周波数を引き上げる形での性能改善という方法論は、ある種のプロセッサーアーキテクトの心を掴んで離さない、何かしらの魅力があるのではないかと思う。

話をPentium 4に戻そう。2000年11月に登場したWillametteコアの「Pentium 4」では、パイプラインを20段まで引き上げた(Pentium IIIは最終的に12段程度)上に、1次命令キャッシュの代わりに「Trace Cache」と呼ばれる新しい1次キャッシュを搭載した。

Pentium IIIまでは、1次キャッシュにはx86命令が格納されており、CPUはこれをフェッチ・デコードを経て、内部で利用する内部命令(MicroOp)に変換する。Trace Cacheはこのデコードをパイプラインから切り離し、x86命令をデコードして変換後のMicroOpを格納する仕組みになっている。

そのほかにも、内部の整数演算ユニットは16bit幅で倍速動作など、いろいろ特異な構造となっていた。FSBもこの世代から変更され、従来がデータクロックと同期する形だったのに対し、この世代からは4倍速でデータを送るように変更されており、これにより大幅なバンド幅拡張も実現された。

Pentium 4の登場当初は、ラインナップは1.4/1.5GHz品のみで、パッケージも「Socket 423」という、結果的にすぐ廃れてしまうものだった。2001年後半にはそれが「Socket 478」パッケージとなり、動作周波数も2GHzに達する。

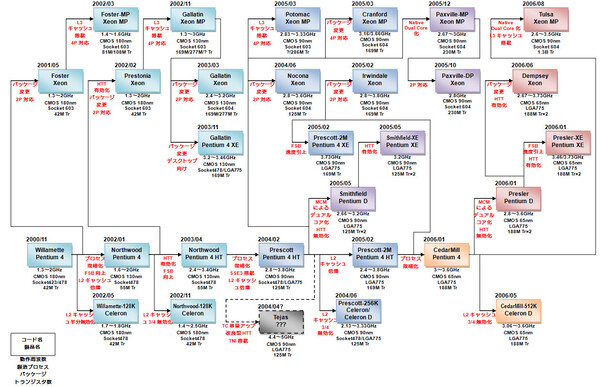

またこのWillametteをベースに、「Intel Xeon」も登場する。Pentium III世代までと異なり、今度はIntel Xeonという名前に切り替わっての登場である。当初はWillametteをそのまま2プロセッサー対応にしただけの「Foster」がリリースされたが、翌年にはFosterに512KB~1MBの3次キャッシュを追加した「Foster-MP」が、「Xeon MP」の名前でリリースされる。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ