PLATEAU AWARD 2023開幕!審査員が語る受賞のためのポイントとは

「PLATEAU AWARD 2023」説明会レポート

審査員が語る「PLATEAU AWARD」のポイント

ここからは審査員を務める川田十夢氏(開発者/AR三兄弟 長男)が加わり、内山氏、遠藤諭氏(株式会社角川アスキー総合研究所主席研究員)によるクロストークの模様をお伝えしよう。

遠藤:川田さん、今回「どんなコンテストになるといいかな」みたいな、何か期待するところはありますか?

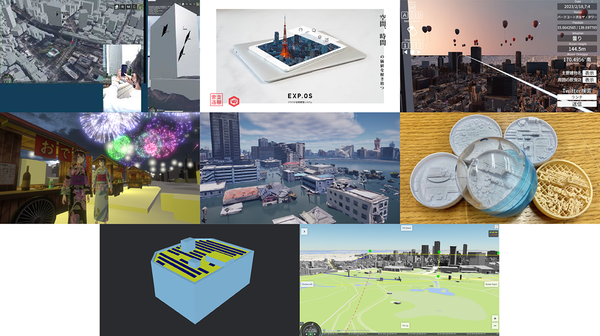

川田:本当に出そろってきたなという印象はありますね。PLATEAU自体が充実してきたのもありますが、Unityとかで普通に使いやすい環境が出てきたので。去年の傾向としてはイマジナリというか、いかにも地図情報というものではないところから受賞作品が生まれたりしていて、結構面白いところだなと感じています。

遠藤:内山さんはどうですか? 去年は癒し系でしたが、今年はどんな作品が出てくるのか、期待するところなどをお願いします。

内山:いままで見たことのないものが見たいですね。PLATEAUの取り組みもかなり一般的になってきて、最初は3D都市モデルを表示するだけで「すごい」となっていたのが、最近では普通になってきた。今は、それをどう使うかというフェーズに入ってきている。そうするとどうしてもソリューションが似通ってくるというところがあるのですが、4年目にして「見たことがない」みたいな驚きや、そういうプロダクトが出てくると、ポイントが高いと思います。

遠藤:そういう突飛なものが意外に堅実なものに応用できるというのは、この世界によくあることですよね。広がることはすごく意味があります。

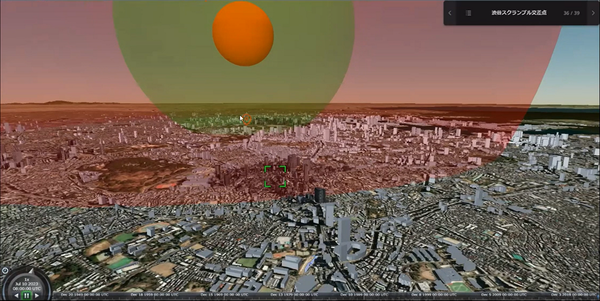

川田:空間のあり方が年々変わってきているなと思います。PLATEAUに限らず、ですが。現実空間の捉え方がコロナ禍以降変わって、わざわざその場所にいくということにかなり敷居が上がっている。リアルと配信のハイブリッドが普通になってきている中で、より現実空間とのからみが求められるようになっています。実際、普通に開発をしている中で、これは確かに実空間を絡ませないとできないということを求められますね。

PLATEAUは非常に純度の高い位置情報だったり、本当にデータとしてピュアなものだと思いますが、例えば、観光の目的に使ってみたらどうかとか、より実経済と結びついたアイデアが出てきてもいいのかなとは思いますね。

内山:それは重要ですよね。デジタルだけで閉じているとそれだけの話になってしまうので。現実空間にどうインタラクションするか、PLATEAUを政策的に推進する上でも重要なポイントだと思っています。

遠藤:実際、世の中にあるのは地図ではなくて現実の世界なので、それがそのままひもづくというのはすごく意味がありますよね。

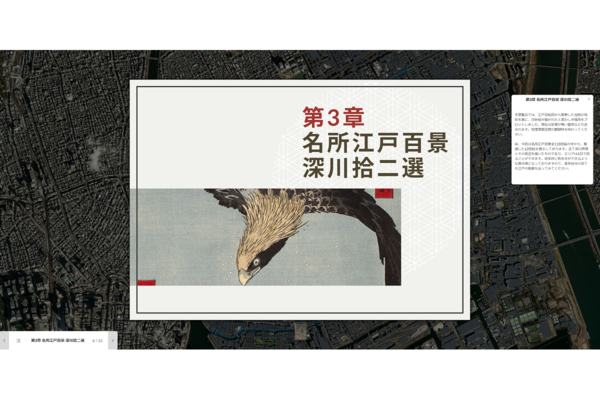

川田:昨年のグランプリ受賞作品『snow city』はまさにそれで、観光とお土産物とひもづく可能性があるわけで、非常にわかりやすいケースだと思います。3Dプリンターなどの現代の技術とひもづくことで、オンデマンドでその人だけの思い出を持ち帰れたりする。かつて僕らは北海道旅行に行ったら、北海道の形をしたキーホルダーが欲しかったわけですよ。あの感覚の現代版ですよね。技術が進んで位置情報とかいろいろ使えるようになってきて、3Dプリントもできるようになったということが揃って、「じゃあ、今持ち帰りたいものはなんだろう」というところから、いろいろなアイデアが考えられそうですよね。

内山:『snow city』はそういう意味でよかったですよね。身近な感じ。デジタルツイン、都市というと非常に大きな話になりがちですけど、実際は『snow city』みたいなものが欲しいのではないかな。

川田:技術者が技術の世界で考えてしまうけれど、これを観光とか商店街とか、そういう一般の人がさわる出力先みたいなものがあるとまた広がると思います。

遠藤:ほかにこれまで印象に残った作品、ハッカソンでもかなりの数のいろいろなアプローチがありましたが、特に印象に残ったものはありますか?

内山:特にこの作品が、という話ではないですが、6月の「ルーキーハッカソン(「PLATEAU Hack Challenge 2023 for ルーキー」)」でUnreal Engineを使っている方が多くて、いろいろなプラットホームに広がってきたなと思いました。それだけUnreal Engineのナレッジが増えてきたということだろうなと。ルーキーハッカソンの優勝は、スパイダーマンの東京版という感じの作品で、完成度が高かったですね。Unreal Engineの豊かな表現力を使うと爽快な操作性などが比較的容易に実現できるので、ゲームとしての見栄えが違ってきますよね。

遠藤:なるほど。また今年は変わってきている。

内山:そうですね。ゲームエンジン以外にも、いろいろなプラットフォームや開発環境の中で試してもらえたらいいかなと思います。

遠藤:Unreal Engineでほとんど現実と見分けがつかないような世界が作れたり、日本にいない人が日本の風景を作れたり、いろいろな事例が出てきておもしろいですよね。

遠藤:最後に、応募するにあたって気をつけたほうが良い点、これは言っておきたいとかありましたらお願いします。

内山:はい。重要なことは締切が11月30日で、それまでに完成させなきゃいけないと思いがちですが、11月30日に出すのはデモ動画でいい、その時点では完成していなくてもいいんです。動画と資料を出しておいて、「12月の審査当日までにがんばる」というのでも全然ありです。そういうふうに自分を追い込んでいくというやり方もある。「諦めないで出してもらいたい」ということを言っておきたいです。

川田:ガチ勢も面白系も同じ土俵には乗りますが、僕らはフェアに審査しますので、どちらのタイプの方も臆することなく安心して応募してください。特に面白系がガチ勢を見ると、「これはかなわないかも」と思ってしまうかもしれませんが、技術的にしっかりしていなくても技術はあとからついてきます。まず、こういうのってどうだろうとアイデアから入るのも大事だと思います。

内山:それは本当に大事ですね。前述の評価ポイントは全部フラットで、10点満点ずつという感じです。技術力だけが高くてもグランプリではない。アイデアがすごくいいとか、UXがきちんと設計されているとか、そういう点も評価しています。面白ネタ、大歓迎です。

川田:あと、PLATEAUの場合、応募者も審査員も技術的な相互扶助がすごく盛んに行われているので、「これはできないかもしれない」というものでもいいから、まずは出してほしいですよね。

内山:いろいろなイベントに参加してもらって、参加者同士、あるいはメンター、審査員と議論していく中でどんどんブラッシュアップされていく。実際、昨年もそういう作品がありました。

遠藤:ハッカソンの参加者からエントリーしていただくのも大いにありだと思います。コンテストといっても、採用されて企業の製品に使われるといった商用のコンペではないので、アイディアとか、どこか光る部分があればそこを大きく評価したいというところもあります。

内山:もちろん、この「PLATEAU AWARD」に作品を出してもらってもいいのですが、ぜひ、みなさん、ハッカソンも参加してもらって、仲間を見つけたり、新しい知識を得たりしてもらいたいなと思っています。みなさん、お待ちしています。