オープンイノベーション活動:プロセスとして知るべきWFGMモデル(Want, Find, Get, Manage)

1 2

オープンイノベーション活動のプロセス

オープンイノベーション活動を展開するに当たっては、ラトガーズ大学とアライアンスマネジメントグループに所属するSlowinskiがその著作で紹介した"Want, Find, Get, Manage" Model(WFGMモデル)が参考になる。本モデルは1990年代のバイオテクノロジー業界におけるオープンイノベーション活動を支援するために生み出され、その後幅広い業界で採用されてきた。

*Slowinski, Gene [2004], Reinventing Corporate Growth, Alliance Management Group Inc.; Gladstone.

それぞれの定義は以下の通り:

●Want: 何が必要か?

●Find: どのように探索するか?

●Get: どのように交渉するか?

●Manage: どのように協業プロジェクトを管理するか?

本モデルを実際に活用するにあたって、Wantフェイズで集める探索ニーズを「特定のシーズを持った協業パートナーを探索したいという要望」と定義する。それぞれの要素として以下が考えられる。

●シーズの種類:ノウハウ・アイデア・技術・製品・事業

●協業パートナーの種類:個人・アカデミア・ベンチャー企業・中小企業・大企業・海外(の個人/アカデミア/ベンチャー企業/中小企業/大企業)

例えばノウハウAを持ったアカデミアの研究者・技術Bを持った中小企業・事業Cを持ったベンチャー企業など、両者の組み合わせで表現される。

*羽山友治 [2023], 「オープンイノベーション活動の基本とスイスにおける協業パートナーの探索」『研究開発リーダー』19 (11), 53-57頁。

上記の定義は「シーズの対象を広く捉えたところ」と「探すべきものを協業パートナーとしたところ」の2点について工夫している。前者に関して従来では、技術的なノウハウやシーズに焦点を当てた議論が多かった。これは研究開発型企業に限定していたためと思われる。後者については探索時のことを考えると、シーズそのものを探すというよりは、シーズを保有する協業パートナーを探すと捉えたほうが対応しやすくなる(これは次回で詳しく説明する)。

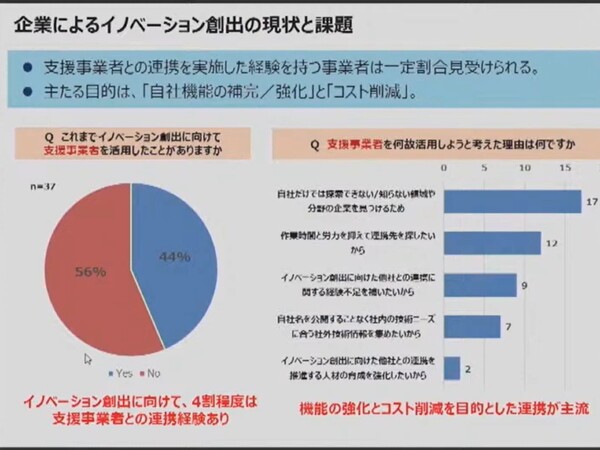

次のFindフェイズでは、探索ニーズに応じた適切なオープンイノベーションの手法や仲介サービスを選択していくことになる(同じく次回詳しく説明する)。

・手法の例:

オープンイノベーションコンテスト、テクノロジースカウティング、アクセラレータプログラムなど

・国内における仲介サービスの例:

ケイエスピー:技術スカウトサービス、中小企業基盤整備機構:ジェグテック、リンカーズ:Linkers Sourcing など

実際のオープンイノベーション活動は、条件の調整において柔軟に対応可能なGetフェイズ以外の3つの掛け算から成功確率を考えるとよい。Wantフェイズで筋のよい協業パートナーの探索ニーズに出会う確率、そしてFindフェイズで有望な協業パートナーを特定できる確率、最後にManageフェイズの協業プロジェクトで想定通りの成果が出る確率を各々仮に0.5とすると、10件に1件しか成果が出ない計算となる。

オープンイノベーション活動の推進

組織体制に関しては、WFGMモデルで活動を推進するにあたり、専属のチームを設置することが望ましい。とはいえ現実的には最初から複数人を当てることは難しいかもしれない。その場合は1人でも実施できる。逆に人数が多ければ多いほど、より大きな成果が求められるため、立ち上げ時は3人程度に抑えておきたい。一方で他の業務があるとそちらに逃げてしまう恐れがあることから、専任とするほうがよい。

活動として実施するからには、適切な指標を設定して継続的に追跡することで、改善のサイクルを回していくことが求められる。有効な評価指標はオープンイノベーションチームの目標や活動レベル、企業文化によって異なる。よって自社に適したものを見出す必要がある。成果については、評価指標で定量的に、成功事例のストーリーで定性的に説明することが効果的である。

具体的には活動のアウトプットに関する指標として、収集/対応した探索ニーズの数・NDA数・協業契約締結数を測定することをおすすめする。協業パートナー候補との面談数は追跡する手間が掛かるし、技術/サンプル評価数は案件依存性が高い点で難がある。製品/サービスなど金銭的に貢献した成功事例数は、活動を開始してから少なくとも数年は経たないと出てこないため、初期の時点では役に立たない。

その他の指標は、社外組織とのネットワークの構築に関しては仲介業者/他社のオープンイノベーションチームとの面談数や仲介サービスの活用数を、社内での信頼感については探索ニーズへの対応終了後の満足度を、オープンイノベーションの浸透度合いに関する指標としてはチームが発信したニュースの配信数や各種会議体での活動報告数などを設定するとよい。

コラム:評価指標のフレームワーク

Erkensは「オープンイノベーションの手法」・「評価指標のタイプ」・「使用法」の3つの特性の組み合わせに基づいて評価指標を設定するフレームワークを提案している。

●オープンイノベーションの手法

手法ごとに目的や対象が異なるため、それぞれに特有の評価指標が必要である

●評価指標のタイプ

全体のパフォーマンスを評価するためには、以下のフェイズの評価指標を組み合わせることが望ましい

・インプットKPI:

プロジェクトで使用したリソース(投入した工数・費用など)

・プロセスKPI:

インプットをアウトプットに変換する際のプロセス効率(時間差異・予算差異など)

・アウトプットKPI:

プロジェクトが生み出した直接的な結果(アイデア数・特許数など)

・アウトカムKPI:

金銭的な成果(生み出した市場価値など)

●使用法

全体のパフォーマンスを評価するためには、以下のフェイズの評価指標を組み合わせることが望ましい

・手段的使用:

意思決定に用いる

・概念的使用:

具体的なアクションと関係なく、啓蒙や理解のために用いる

・象徴的使用:

意思決定を行った後に、判断を正当化するために用いる

大企業を対象とした調査結果では、活動の責任者は評価指標を概念的/象徴的に用いることが多かった。これは不確実性が高いために意思決定の参考となるものがないと考えられている可能性がある。またインプットやアウトカムの評価指標は意思決定の際に、アウトプットのものは啓蒙や理解、行った判断の正当化に用いられている。さらには評価が難しいアイデアの新規性のようなものよりも、わかりやすい金銭的な評価指標が好まれることも明らかになっている。

*Erkens, Marc, Susanne Wosch, Frank Piller and Dirk Lüttgens [2014], "Measuring open innovation – A toolkit for successful innovation teams," Performance, 6 (2), 12-23.

著者プロフィール

羽山 友治

スイス・ビジネス・ハブ 投資促進部 イノベーション・アドバイザー

2008年 チューリヒ大学 有機化学研究科 博士課程修了。複数の日系/外資系化学メーカーでの研究/製品開発に加えて、オープンイノベーション仲介業者における技術探索活動や一般消費財メーカーでのオープンイノベーション活動に従事。戦略策定者・現場担当者・仲介業者それぞれの立場からオープンイノベーション活動に携わった経験を持つ。NEDO SSAフェロー。

https://www.s-ge.com/ja/article/niyusu/openinnovationhayama2022

※次回は7月24日掲載予定です

1 2