いま改めて、オープンイノベーションについて話す:オープンイノベーションチームがあらゆる企業に置かれる日

1 2

オープンイノベーションチームの位置づけ

さまざまな企業でオープンイノベーションを冠した部署(以下、オープンイノベーションチーム)を置くところが増えてきているが、それぞれ位置づけが異なっている。それ以前にとりあえず立ち上げてみただけで、明確な意図がない場合も多いのではないだろうか。「競合他社が設置したから」、「トレンドだからオープンイノベーションという名称を付けてみた」、ということもあるかもしれない。

役割が不明確であると、どのようなデメリットがあるだろうか。専属のチームを立ち上げてトライアルを開始した時点では、あくまでも暫定的な活動として認識されているはずである。しばらくの猶予はあるとしても、一定の期間に所属する組織の中で存在価値を認められなければ、再編のタイミングで潰される可能性が高い。よって周囲に存在意義を示すには、チームの機能を定義して居場所を確保しておく必要がある。

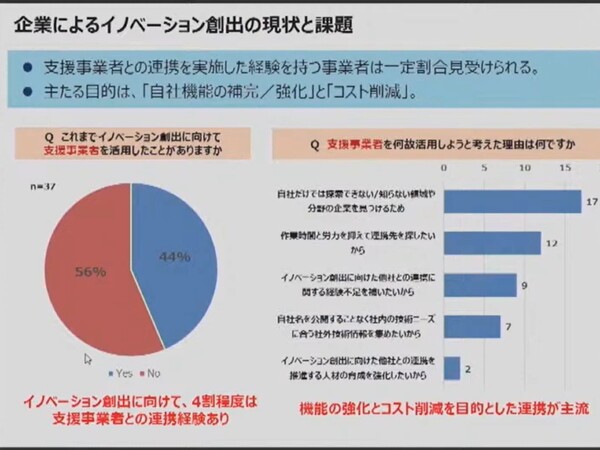

前提として、本連載ではオープンイノベーションチームを、「協業パートナーの探索に特化した機能部門」として考えることを提案したい。デジタル技術の発展や仲介事業者が提供するサービスの広まりによって、探索に高度な専門性が求められるようになってきた。結果としてこれまで研究所や事業部の担当者が本業の片手間に行ってきたことを、現場の各部署から切り離し、機能部門として独立させる時期がきている。

私自身は直接的な経験がないものの、ある意味で大企業に当たり前に存在する知財法務部や情報システム部なども同じ経緯をたどってきたと推測している。例えば後者の場合、コンピュータが企業に導入され始めたころは、現場の各部署が個々に対応できていたかもしれない。一方で新しいハードウェア/ソフトウェアの登場、またセキュリティの問題などが出てくるにつれ、知見を集約しながら対応する専門部署を設置せざるを得なくなったと思われる。

現在では一定以上の規模の企業であれば、おおむね知財法務部や情報システム部に相当する部署が設置されている。同様にオープンイノベーションチームがあらゆる企業に置かれる日が来るかもしれない。以前と比べて高度になった協業パートナーの探索を一手に担い、各部署の生産性を向上させる、いわゆる触媒の役割を持った機能部門として当たり前のように存在する時代である。

本連載で話さないこと、話すこと

しばしばオープンイノベーションにはトップマネジメントの支援やリーダーシップが必要と言われている。これがあると、例えば適切なコミュニケーションを通じて協力者が増えるし、失敗が許容される範囲が広まるかもしれない。さらには活動資金や人材面での余裕ができたり、大企業同士の戦略的パートナーシップやベンチャー企業への投資など、高リスクの案件についての社内合意が取りやすくなったりする。

一方で本連載の主な想定読者であるオープンイノベーションチームの担当者やマネージャーからすると、そのようなことを言われても困ってしまうのではないか。上位の人々を啓蒙することは容易ではないし、もともとリーダーシップがない場合は期待しても無理がある。チームにできることは、費用を見極めて効率的に活動し、チャンスが来るまで着実に成果を出していく、そのために役立つ内容に絞って話したい。

なお、従来の1対1の関係性を元にしたオープンイノベーション活動を1.0と呼ぶのに対して、多様な参加者を巻き込んだエコシステム的な取り組みは2.0と呼ばれている。前者では活動を実施する主体の利益が、後者では社会課題の解決が目的となる。現在ではもっぱら後者の議論が主流であるが、1.0があってこその2.0と考え、2.0については一部で触れるに留めておく。

本連載では、基本、応用、補足といった展開を想定している。

基本編では、企業にオープンイノベーションを取り入れるにあたっての基本的な内容を紹介する。まずはオープンイノベーションの定義や効果などを改めて整理する。続いてオープンイノベーションを企業内で取り入れる際の全体像を示し、その後に協業パートナーの探索時に用いる手法と仲介サービスを紹介する。最後にオープンイノベーションチームが行う業務を段階的に見ていく。

応用編では、コーポレートベンチャーキャピタル(CVC)を含むコーポレートベンチャリングについて議論してから、ユーザー巻き込み型のオープンイノベーション活動であるユーザーイノベーションへと話題を転じる。

補足編においては、オープンイノベーション活動を実践するうえで考慮すべき3つの観点を示したい。人に関する項目ではオープンイノベーションチームのメンバーや支援対象となる担当者の特徴を、知的財産権についてはオープンイノベーションとの絡みで注意すべき側面を紹介する。最後に取り組みを改善していくうえで役立つ情報収集のノウハウや心構えを述べる。

そのほか発展的に、企業のオープンイノベーションチームが知っておきたい海外企業の事例紹介などを予定している。

著者プロフィール

羽山 友治

スイス・ビジネス・ハブ 投資促進部 イノベーション・アドバイザー

2008年 チューリヒ大学 有機化学研究科 博士課程修了。複数の日系/外資系化学メーカーでの研究/製品開発に加えて、オープンイノベーション仲介業者における技術探索活動や一般消費財メーカーでのオープンイノベーション活動に従事。戦略策定者・現場担当者・仲介業者それぞれの立場からオープンイノベーション活動に携わった経験を持つ。NEDO SSAフェロー。

https://www.s-ge.com/ja/article/niyusu/openinnovationhayama2022

※次回は7月10日掲載予定です

1 2