ロボティクスとAIで水上モビリティの自律化を目指すエイトノット

堺市発のイノベーションを創出するスタートアップ起業家連続インタビュー第1回

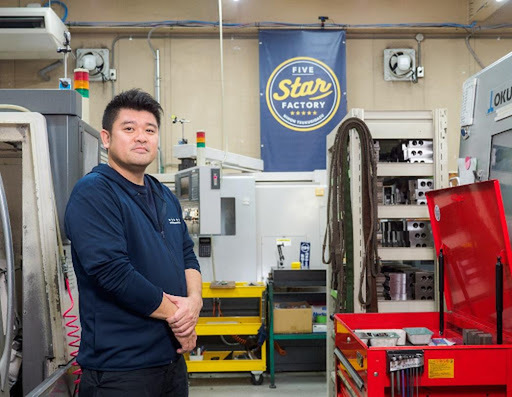

会社勤め時代の人脈が会社の背骨となった

―――1人で大きなことをやるのは難しいということで起業されたとのことですが、その時すでに一緒にやろうという方はおいでになったのでしょうか。

木村:その時1番に頭に浮かんだのが、今弊社でCTOをやっている横山(横山 智彰氏)という以前ロボットのプロジェクトを一緒にやっていたメンバーです。彼はロボティクス一筋でやっていて、「こういう事業をやりたいと思っている」と話をしたら、自分の技術を使って大きな乗り物を制御したいという興味を持っていたので、では一緒にやろうかと創業しました。

―――技術がないと物が作れないですが、お付き合いのある人がいて非常にタイミングが良かったと。

木村:そこは本当に恵まれていました。いろんな起業家と話をしていても、やはり人に一番苦労をしている。どこで出会えるのかとよく聞かれますが、私の場合はたまたま社会人時代に出会ってウマが合った。一緒にやったプロジェクトを成功例として世に出すことができたというのは僕らにとって自信になるところでしたし、彼ならば間違いないという信頼感が最初からありました。

地域のサポート獲得が事業推進のキーポイント

―――会社が動き始めると、ものづくりだけでなく仕事を取りに外にアプローチしなくてはならなくなりますが、どういう形で広島での実証実験など繋がりを拡げていったのでしょうか。

木村:我々が自律航行船の開発を進めていくうえで重要なエリアになるのはやはり瀬戸内海だと思っていました。これには理由が2つあって、1つは内海という環境で、比較的海峡が穏やかで外洋のように大きく荒れることが無いというところ。もう1つは瀬戸内海にはたくさんの離島が点在しているので、我々が船を使って繋げていく資源がたくさんあると捉えていました。

そう考えていたところにたまたま広島県でアクセラレーションプログラムが走っていて、応募してみたら採択いただいて、そこから広島県や広島商船高等専門学校などからサポートや共同研究契約や実証フィールドの提供を受けることができました。

―――自治体やアカデミックからのサポートというのは御社にとってどのくらいの影響があったのでしょうか。

木村:実施していなかったら事業のスピードが格段に遅くなっていたと思います。我々もちょっと無謀なところがありまして、これは当時気が付いていなくてイケイケどんどんで突っ走っていました。でも船の実証実験1つをやるのにも、いろんなところに申請して許可を取ったり、漁師さんなどの地元関係にご挨拶に行ったり、航路が近いフェリー会社さんに挨拶に行ったりとか、本当にいろんなところとしっかり調整して慎重にやらなくてはいけませんでした。

正直、技術があればなんとかなるでしょとやっていた部分がありましたが、その辺のサポートがなかったら立ち行かなかったというのは容易に想像できます。例えば本社は堺市だし広島だと遠隔になるじゃないですか。で、実証実験中に台風が来ましたといった時に、船をどういうふうに避泊させるのかといったところも最初から全部プランがあったわけではありませんでした。そういったところを高専の学生さんにサポートいただきました。

―――本社のある地域(堺市)では同様のサポートを受けられていますか。

木村:堺市のマリーナを管理されている会社さんとはずっと個人的に親しくさせていただいていて、創業するにあたっても、我々が自分で船を作れるわけでもないので、そういったところをプロ目線でサポートいただいています。

ちょっと運のあったところですが、私の知り合いがここで船を作った際に社長と繋がりを得て、私が社長にこういう事業をやりたいと思っていると話したところ、すごく共感していただいた。それが無ければ本当にこの事業をやろうか、やり切ることができると自信を持てたかどうかわからないですね。やはりマリーナも知らない船も知らない、あるのはロボットなどの技術だけとなると、事業全体の絵を描くときに足りないピースが多すぎたと思います。

―――この地域だからやれたというところはありますか。

木村:船関係の事業は関西から瀬戸内海にかけての関西エリアの方が盛んです。また大阪というエリア自体、2025年に大きなイベントを控えていますし、そこをマイルストーンにして走っています。万博でこういうことをやりたいよねというようなビジョンが描ければ、それに共感してくださる仲間が徐々に集まってきます。そういった意味で堺市の会社であるというのは非常に大きな要素だと思っています。

![地域に新しい価値をもたらすアイデアが集結 4プログラムによるデモデイイベントを開催[後編]](https://ascii.jp/img/2024/04/02/3711064/l/356c154deb337fd4.jpg)

![地域に新しい価値をもたらすアイデアが集結 4プログラムによるデモデイイベントを開催[前編]](https://ascii.jp/img/2024/04/03/3712312/l/80c952657bc6487b.jpg)