【オフィス回帰の流れでも会議の主流はオンライン】ハイブリッドワークを行う大企業の8割以上が、オフィス内にいても「会議はオンライン」の実態

一般社団法人オンラインコミュニケーション協会

9割超が「オンラインコミュニケーション力」の重要性を実感するも、オンラインコミュニケーションスキルについては、「自己流」が約4割の実態

一般社団法人オンラインコミュニケーション協会(本社:東京都千代田、代表理事:初谷 純)は、ハイブリッドワーク(出社とリモート勤務の両立)を導入している大企業(従業員数1,000名以上)の組織で働くビジネスパーソン306名を対象に、大企業のオンライン会議活用に関する実態調査を実施しましたので、お知らせいたします。

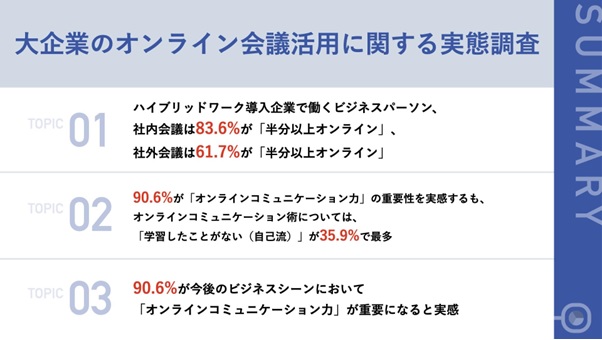

■調査サマリー

■調査概要

調査概要:大企業のオンライン会議活用に関する実態調査

調査方法:IDEATECHが提供するリサーチPR「リサピー(R)︎」の企画によるインターネット調査

調査期間:2023年10月2日~同年10月3日

有効回答:ハイブリッドワーク(出社とリモート勤務の両立)を導入している大企業(従業員数1,000名以上)の組織で働くビジネスパーソン306名

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。

≪利用条件≫

1 情報の出典元として「オンラインコミュニケーション協会」の名前を明記してください。

2 ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL:https://onlinecommunication.jp

▼プレスリリース全文のダウンロードはこちらから▼

https://prtimes.jp/a/?f=d88367-9-0659287162efeeb69724b07348908f33.pdf

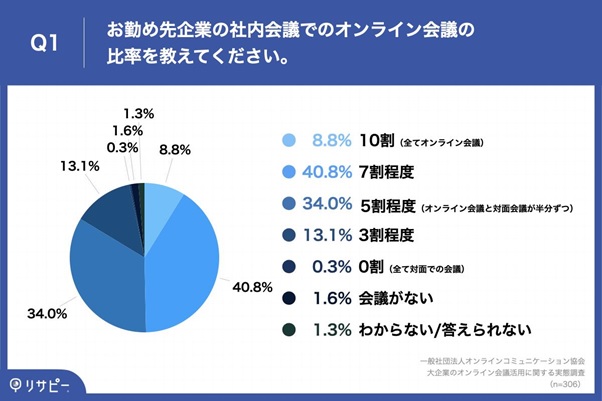

■オンライン社内会議の比率、「7割程度」が1位に

「Q1.お勤め先企業の社内会議でのオンライン会議の比率を教えてください。」(n=306)と質問したところ、「7割程度」が40.8%、「5割程度(オンライン会議と対面会議が半分ずつ)」が34.0%という回答となりました。

・10割(全てオンライン会議):8.8%

・7割程度:40.8%

・5割程度(オンライン会議と対面会議が半分ずつ):34.0%

・3割程度:13.1%

・会議がない:1.6%

・わからない/答えられない:1.3%

・0割(全て対面での会議):0.3%

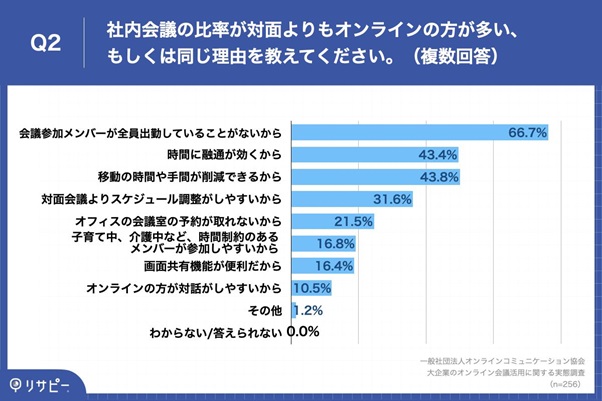

■オンライン社内会議が多い理由、約7割が「会議参加メンバーが全員出勤していることがないから」

Q1で「10割(全てオンライン会議)」「7割程度」「5割程度(オンライン会議と対面会議が半分ずつ)」と回答した方に、「Q2.社内会議の比率が対面よりもオンラインの方が多い、もしくは同じ理由を教えてください。(複数回答)」(n=256)と質問したところ、「会議参加メンバーが全員出勤していることがないから」が66.7%、「時間に融通が効くから」が43.4%、「移動の時間や手間が削減できるから」が43.8%という回答となりました。

・会議参加メンバーが全員出勤していることがないから:66.7%

・移動の時間や手間が削減できるから:43.8%

・時間に融通が効くから:43.4%

・対面会議よりスケジュール調整がしやすいから:31.6%

・オフィスの会議室の予約が取れないから:21.5%

・子育て中、介護中など、時間制約のあるメンバーが参加しやすいから:16.8%

・画面共有機能が便利だから:16.4%

・オンラインの方が対話がしやすいから:10.5%

・その他:1.2%

・わからない/答えられない:0.0%

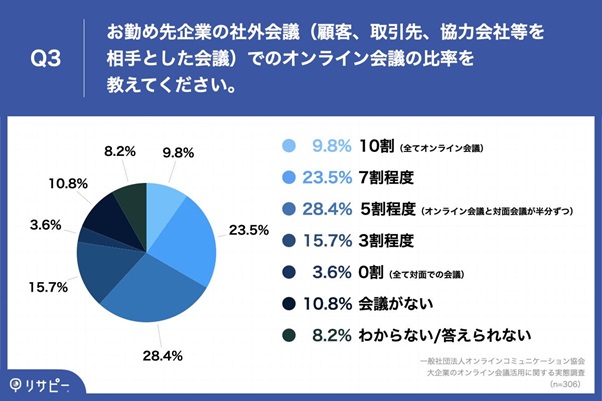

■オンライン社外会議の比率、「70%程度」が1位に

「Q3.お勤め先企業の社外会議(顧客、取引先、協力会社等を相手とした会議)でのオンライン会議の比率を教えてください。」(n=306)と質問したところ、「7割程度」が23.5%、「5割程度(オンライン会議と対面会議が半分ずつ)」が28.4%という回答となりました。

・10割(全てオンライン会議):9.8%

・7割程度:23.5%

・5割程度(オンライン会議と対面会議が半分ずつ):28.4%

・3割程度:15.7%

・会議がない:10.8%

・わからない/答えられない:8.2%

・0割(全て対面での会議):3.6%

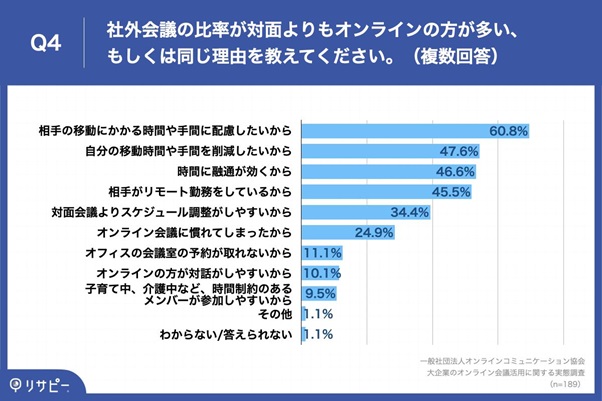

■オンライン社外会議が多い理由、6割以上が「相手の移動にかかる時間や手間に配慮したいから」

Q3で「10割(全てオンライン会議)」「7割程度」「5割程度(オンライン会議と対面会議が半分ずつ)」と回答した方に、「Q4.社外会議の比率が対面よりもオンラインの方が多い、もしくは同じ理由を教えてください。(複数回答)」(n=189)と質問したところ、「相手の移動にかかる時間や手間に配慮したいから」が60.8%、「自分の移動時間や手間を削減したいから」が47.6%、「時間に融通が効くから」が46.6%という回答となりました。

・相手の移動にかかる時間や手間に配慮したいから:60.8%

・自分の移動時間や手間を削減したいから:47.6%

・時間に融通が効くから:46.6%

・相手がリモート勤務をしているから:45.5%

・対面会議よりスケジュール調整がしやすいから:34.4%

・オンライン会議に慣れてしまったから:24.9%

・オフィスの会議室の予約が取れないから:11.1%

・オンラインの方が対話がしやすいから:10.1%

・子育て中・介護中など、時間制約がある相手でも参加しやすいから:9.5%

・その他:1.1%

・わからない/答えられない:1.1%

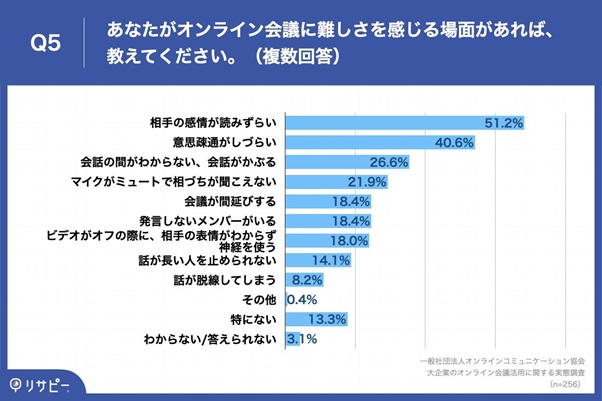

■オンライン会議の難しさ、51.2%から「相手の感情が読みづらい」との声が

Q2で「10割(全てオンライン会議)」「7割程度」「5割程度(オンライン会議と対面会議が半分ずつ)」と回答した方に、「Q5.あなたがオンライン会議に難しさを感じる場面があれば、教えてください。(複数回答)」(n=256)と質問したところ、「相手の感情が読みづらい」が51.2%、「意思疎通がしづらい」が40.6%、「会話の間がわからない、会話がかぶる」が26.6%という回答となりました。

・相手の感情が読みづらい:51.2%

・意思疎通がしづらい:40.6%

・会話の間がわからない、会話がかぶる:26.6%

・マイクがミュートで相づちが聞こえない:21.9%

・会議が間延びする:18.4%

・発言しないメンバーがいる:18.4%

・ビデオがオフの際に、相手の表情がわからず神経を使う:18.0%

・話が長い人を止められない:14.1%

・話が脱線してしまう:8.2%

・その他:0.4%

・特にない:13.3%

・わからない/答えられない:3.1%

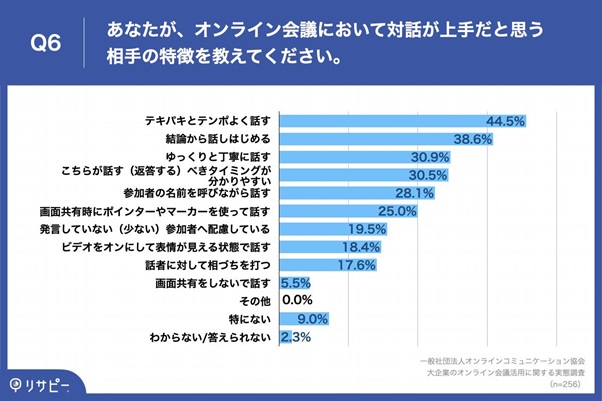

■オンラインコミュニケーションが上手い人の特徴、「テキパキとテンポよく話す」が44.5%

Q1で「100%(全てオンライン会議)」「70%程度」「50%程度(オンライン会議と対面会議が半分ずつ)」と回答した方に、「Q6.あなたが、オンライン会議において対話が上手だと思う相手の特徴を教えてください。(複数回答)」(n=256)と質問したところ、「テキパキとテンポよく話す」が44.5%、「結論から話しはじめる」が38.6%、「ゆっくりと丁寧に話す」が30.9%という回答となりました。

・テキパキとテンポよく話す:44.5%

・結論から話しはじめる:38.6%

・ゆっくりと丁寧に話す:30.9%

・こちらが話す(返答する)べきタイミングが分かりやすい:30.5%

・参加者の名前を呼びながら話す:28.1%

・画面共有時にポインターやマーカーを使って話す:25.0%

・発言していない(少ない)参加者へ配慮している:19.5%

・ビデオをオンにして表情が見える状態で話す:18.4%

・話者に対して相づちを打つ:17.6%

・画面共有をしないで話す:5.5%

・その他:0.0%

・特にない:9.0%

・わからない/答えられない:2.3%

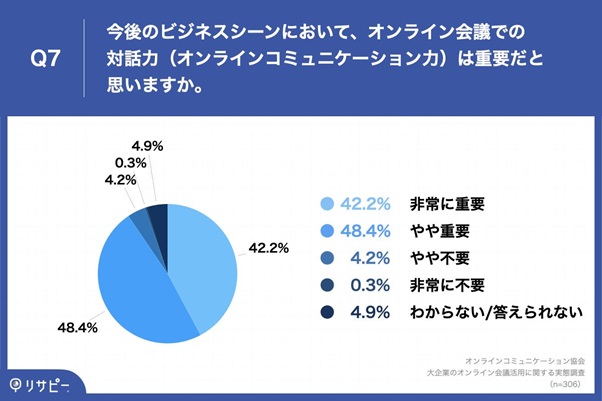

■90.6%が「オンラインコミュニケーション力」の重要性を実感

「Q7.今後のビジネスシーンにおいて、オンライン会議での対話力(オンラインコミュニケーション力)は重要だと思いますか。」(n=306)と質問したところ、「非常に重要」が42.2%、「やや重要」が48.4%という回答となりました。

・非常に重要:42.2%

・やや重要:48.4%

・やや不要:4.2%

・非常に不要:0.3%

・わからない/答えられない:4.9%

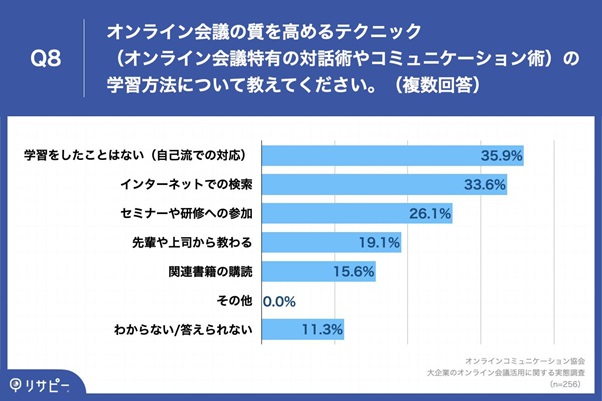

■オンラインコミュニケーション術について、「学習したことがない」が1位に

Q1で「10割(全てオンライン会議)」「7割程度」「5割程度(オンライン会議と対面会議が半分ずつ)」と回答した方に、「Q8.オンライン会議の質を高めるテクニック(オンライン会議特有の対話術やコミュニケーション術)の学習方法について教えてください。(複数回答)」(n=256)と質問したところ、「学習をしたことはない(自己流での対応)」が35.9%、「インターネットでの検索」が33.6%、「セミナーや研修への参加」が26.1%という回答となりました。

・学習をしたことはない(自己流での対応):35.9%

・インターネットでの検索:33.6%

・セミナーや研修への参加:26.1%

・先輩や上司から教わる:19.1%

・関連書籍の購読:15.6%

・その他:0.0%

・わからない/答えられない:11.3%

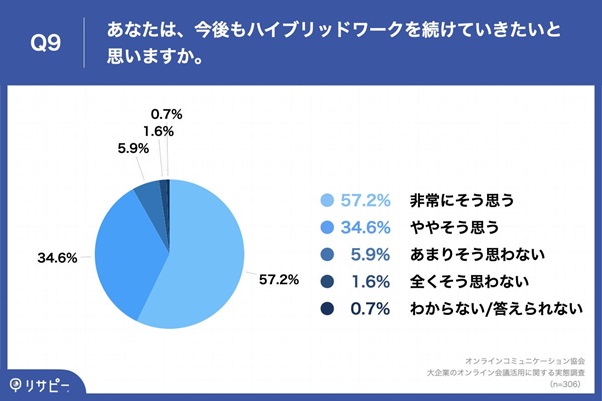

■91.8%が「今後もハイブリッドワークを続けたい」と回答

「Q9.あなたは、今後もハイブリッドワークを続けていきたいと思いますか。」(n=306)と質問したところ、「非常にそう思う」が57.2%、「ややそう思う」が34.6%という回答となりました。

・非常にそう思う:57.2%

・ややそう思う:34.6%

・あまりそう思わない:5.9%

・全くそう思わない:1.6%

・わからない/答えられない:0.7%

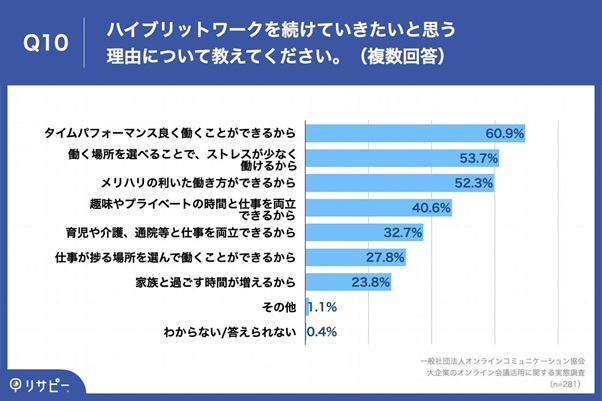

■ハイブリットワークを続けたい理由、第1位「タイムパフォーマンス良く働くことができるから」(60.9%)

Q9で「非常にそう思う」「ややそう思う」と回答した方に、「Q10.ハイブリットワークを続けていきたいと思う理由について教えてください。(複数回答)(n=281)と質問したところ、「タイムパフォーマンス良く働くことができるから」が60.9%、「働く場所を選べることで、ストレスが少なく働けるから」が53.7%、「メリハリの利いた働き方ができるから」が52.3%という回答となりました。

・タイムパフォーマンス良く働くことができるから:60.9%

・働く場所を選べることで、ストレスが少なく働けるから:53.7%

・メリハリの利いた働き方ができるから:52.3%

・趣味やプライベートの時間と仕事を両立できるから:40.6%

・育児や介護、通院等と仕事を両立できるから:32.7%

・仕事が捗る場所を選んで働くことができるから:27.8%

・家族と過ごす時間が増えるから:23.8%

・その他:1.1%

・わからない/答えられない:0.4%

■まとめ

今回は、ハイブリッドワークを導入している大企業(従業員数1,000名以上)の組織で働くビジネスパーソン306名を対象に、大企業のオンライン会議活用に関する実態調査を実施しました。

まず、8割強の大企業で、社内会議のオンライン比率が高いことが分かります。

オンライン会議が多い理由には、「会議参加メンバーが全員出勤していることがないから」(66.7%)や、「移動の時間や手間が削減できるから」(43.8%)が上位に挙げられており、出社に左右されない点、効率の良さを重視して、オンライン会議が選ばれていることがわかります。

また、社外会議のオンライン比率においても、6割を超える企業でオンライン会議が多い結果となり、「相手の移動にかかる時間や手間に配慮したいから」などが理由に挙げられています。

一方で、9割を超える方が「オンラインコミュニケーション力」の重要性を実感しながらも、オンライン会議の質を高めるテクニックについては学習したことがなく、「自己流」で挑む方が4割弱と多数を占めています。

今回の調査では、多くの企業がハイブリッドワークを取り入れており、社内外においてオンライン会議の比率が高いことが明らかになりました。

また、今後も9割を超える企業が、ハイブリッドワークの継続意向を示していることから、オンラインコミュニケーション力を向上させる学習環境を整えることも併せて検討されてはいかがでしょうか。

■一般社団法人オンラインコミュニケーション協会 代表理事 初谷純からのコメント

今回の調査からはリターントゥオフィス(出社回帰)の潮流の中でも、オンライン会議の実施率が高いという事実が判明しました。

この結果は「オンライン会議がビジネスのスタンダードとして定着した」と言い換えることができます。

2019年末からのコロナ禍ではビジネス存続のため対応策としてオンライン会議が実施されていましたが、今やその目的はタイムパフォーマンスの向上や、多様な働き方の推進へと移り変わっています。

そうした状況下で、オンラインコミュニケーション協会ではビジネスパーソンのオンライン会議への向き合い方として、以下3点を提唱しています。

1.オンライン会議と対面会議は別物と考えるべし

オンライン会議において「集中力が続かない」、「意思疎通を図りにくい」、「共感を生みにくい」といった事象は多くの方が経験あると思います。

昨今、脳科学的な観点ではこれらの事象がオンライン特有のものであり、オンラインでの対話と対面での対話には明確な差があるという事が分かってきています。

特にオンライン会議のようなパソコンの画面越しのコミュニケーションでは話し手と聞き手の視線が合わない(目と目が合わない)ことが要因であると言われています。

つまりオンライン会議は「そもそも集中力が低い状態の相手と、優れたアイデアを出しあいながら、難しいビジネス上の合意形成を図っていく」という難易度の高いことをやっているという事です。

この前提を忘れて、対面の会議の延長線上だと捉え、何の対策もなくオンライン会議に臨んでしまうと、いい結果が出ないことは明白です。

2.オンライン会議は学ばなければ上手くならない

例えばオンライン会議では「テンポよくやや早口で話した方が良いのか?」「ゆっくり丁寧に話した方が良いのか?」と問われた場合、どちらがクオリティの高い会議ができるでしょうか。

上記1で述べたオンラインと対面の違いが分かっていれば、おのずとテンポよく早口が正解だと分かるはずです。

脳の状態として集中力が低い相手に「ゆっくり丁寧に」話してしまったら、余計にぼーっとしてしまうと想像できます。テンポよくやや早口で話すことで「聞き漏らしたらまずい」という感覚を与え、集中力を高めることが可能です。

他にも、会議の中で参加者の名前を呼びかけながら進める、というテクニックも優秀なファシリテーターたちがよく使う手法です。

これも“名前を呼ばれることで相手自身が会議に参加している”という事を自覚させ、集中力を高めるためのテクニックです。

他にも、私はオンライン会議を円滑に進めるためのテクニックを研究しており、書籍「直接会わなくても最高の成果が出る オンラインコミュニケーションの教科書」の中で40種類ほど紹介をしています。

(書籍案内→https://kanki-pub.co.jp/pub/book/details/9784761276409)

これらのテクニックは、決して難しいことではありませんが、そもそも知らなければ実践できませんし、トレーニングをしなければ上手くなりません。

ZoomやTeamsといった会議ツールを導入するだけではオンライン会議は成功しません。

大切なのは“どう使いこなしていくか”ということです。

3.組織全体の問題として捉える

例えば、参加者がビデオOFFの場合とビデオONの場合、どちらの会議の方が参加者の納得度が高く、かつ短い時間で正しい結論にたどりつけるでしょうか。私達が行った検証実験(詳細はこちら)では、ビデオONの会議の方が高い成果を上げることが分かっています。

しかしビデオONで会議をするという事は、一人の力では実現できません。

他にも、会議の冒頭で、議題と各議題にかける時間を明記したアジェンダを示してから会議を始める方が、対話が脱線せず、時間通りに会議が終わる(会議が延長しない)という事も分かっています。

しかしこのアジェンダについても、どんな会議でも活用される状態でなければ、組織全体のパフォーマンスは上がりません。特に現代では、以前のように管理職だけがファシリテーターを務めるという事はなく、どのような階層のメンバーでも会議のファシリテーターになりえますので、一人ひとりがアジェンダの効用を理解して、活用できるようにしなければなりません。

今回の調査では、オンライン会議に関する学習状況は「学習したことがない(自己流)」という回答が最多という結果でした。

裏を返せば、多くが学習していない状況だからこそ、自分または自組織だけが学習することでライバル達に差をつけるチャンスだということです。

ぜひ今までの「何となく対面会議の延長でオンライン会議をやっていた」という状態から脱却していただければと思います。

【無料セミナーのご案内】

一般社団法人オンラインコミュニケーション協会が提唱する、オンライン会議術に関する無料セミナーを開催いたします。

日程:2023年12月18日(月)

時間:13:00~14:15

講師:初谷 純 (オンラインコミュニケーション協会代表理事)

開催方法:Zoomでのオンライン開催

参加費:無料

お申込みリンク:https://www.hrpro.co.jp/seminar_detail.php?ccd=00406&pcd=282

■一般社団法人オンラインコミュニケーション協会の取組み

一般社団法人オンラインコミュニケーション協会では、ハイブリッドワークを導入、推進する法人企業、公共団体向けに、画面越しでのコミュニケーションを円滑に進められるよう、下記の学習コンテンツを提供しております。

・オンライン会議術研修

・スマートハイブリッドワーク術研修

・コミュニケーションロス防止研修

・チャットによるテキストコミュニケーション術研修 その他

https://onlinecommunication.jp/training/

これまでに263件を超える法人企業、公共団体向けのオンラインツール活用の支援実績から導き出された、オンライン会議で生産性を落とさない方法や、画面越しのコミュニケーションにおけるテクニックなど、ビジネスを加速させるための学びを提供いたします。

■法人概要

法人名 :一般社団法人オンラインコミュニケーション協会(Online Communication Association)

代表理事:初谷 純(はつがい じゅん)

住所 :〒102-0083 東京都千代田区麹町4-1-4 西脇ビル

事業内容:

(1) オンラインコミュニケーションに関する調査及び研究

(2) オンラインコミュニケーションに関する学習教材の制作、販売

(3) オンラインコミュニケーションに関する研修、セミナーの実施

(4) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

HP :https://onlinecommunication.jp